- 自転車(ママチャリ)の空気の入れ方を知りたい

- 英式バルブの空気の入れ方を知りたい

- 空気が入らない時の原因&解決策を教えて欲しい

こんなお悩みを解決します。

【この記事で分かること】

- 一般的な自転車の空気の入れ方(英式バルブ)

- 空気入れで気を付けるべきこと

- 空気入れでよくあるトラブル、質問への回答(入らない等)

- 空気を入れるメリット。入れないとどんな悪影響があるか?

自転車整備士の私が解説します。

お店で働いてきた経験から「初心者がどこで悩むか?」を熟知しております。

本記事を読めば、空気の入れ方がバッチリ分かるようになりますよ!

空気入れは「花の水やり」と同じくらい大切なメンテナンスです。

水やりしないと花が枯れるように、空気を入れないと自転車の劣化が急激に早まります。

空気を入れないといずれ100%パンクします。運ではなくて必然です。

つまり、空気さえ入れていれば防げたはずの「無駄な修理費用」が掛かります。めちゃくちゃもったいない。1万円をドブに捨てただけ。

ママチャリがメインのお店では、パンク修理の約半分以上が「空気圧不足」によるものです。

整備士として修理をする中で「なんで空気を入れないんだろう…」と疑問に思っていました。

おそらくその答えは2点に絞れます。

- 「空気の入れ方を知らないから」

- 「空気を入れないとどれだけ大きな悪影響があるか知らないから」

本記事を読めば、自転車に乗る上で何よりも大切は「空気の入れ方」「空気を入れないことの悪影響」が詳しく分かります。

熟読の上、これからは月1回は必ず空気を入れましょう。

【確認】本記事で解説するのは「英式バルブ」の空気入れ

本記事で解説するのは「英(えい)式バルブ」です。

主に一般的な自転車(ママチャリ、子供車、電動アシスト等)で広く使われています。

↓「英式バルブ」は写真の一番左のやつです。

自転車のバルブ(空気の入れ口)には3種類あって、一番見慣れているであろう形のものが「英式」ですね。

あなたの自転車も同じ「英式バルブ」でお間違いないでしょうか?

合致していれば記事を読み進めてOKです!

「あれ、自分のは仏式or米式だった」という場合は、本記事の内容は参考にならないでしょう。

なお、スポーツタイプの自転車でよく使われる仏式バルブについては、こちらの記事で解説しています。

自転車の空気の入れ方は?ママチャリ等の「英式」バルブで解説

空気の入れ方は下記の通りです。

…という感じです。

写真を交えつつ、詳しく解説していきますね!

大事な注意点や補足情報もお伝えするので、スキップせず読んで頂けると嬉しいです。

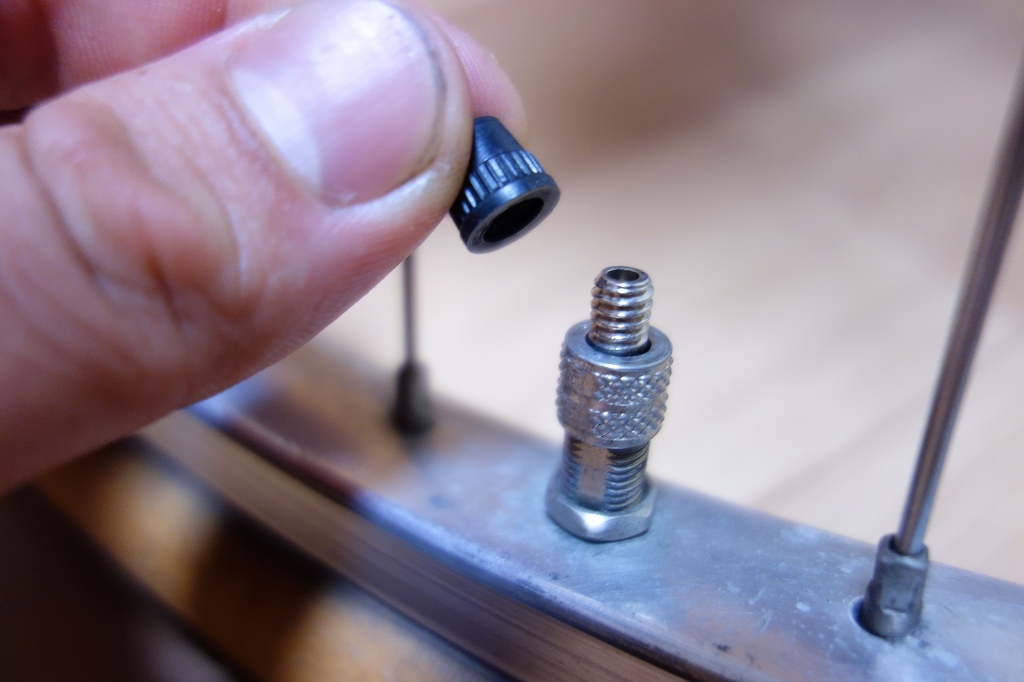

バルブの黒いキャップを外す

【手順】

- バルブに付いている「黒いキャップ」を外します。

- 反時計回り(左回転)で緩みます。

※黒色以外のキャップもあります。

この時緩めるのは「キャップ」だけです。

銀色の部分も一緒に緩めてしまわないよう注意してください。

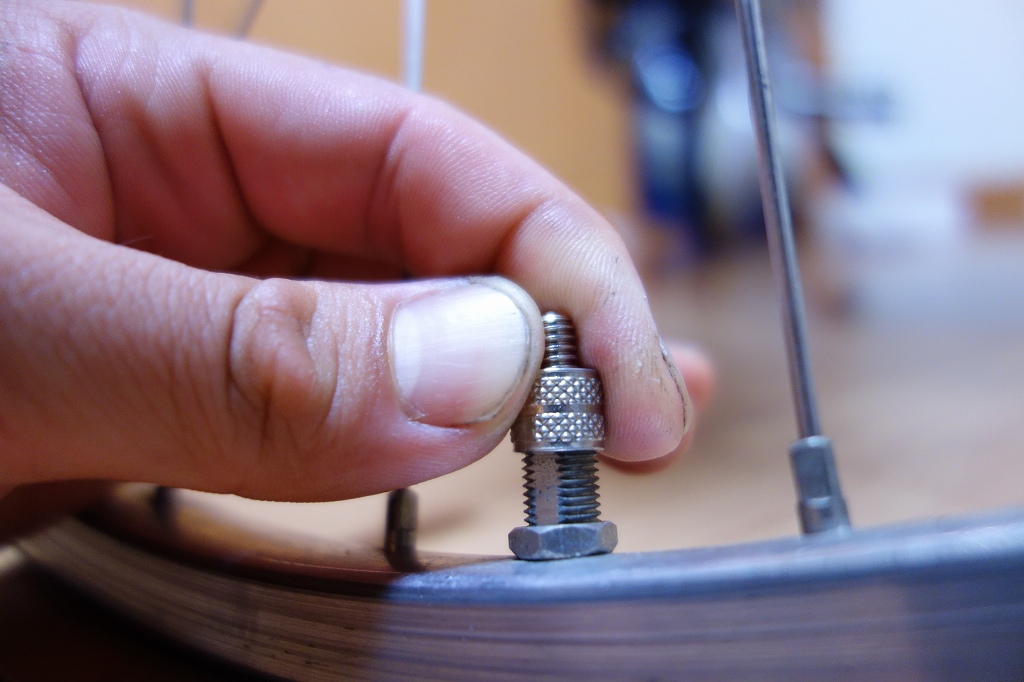

【注意】銀色の部分を緩めると空気が全部抜ける

「銀色の部分」とは↑ココのパーツです。

袋ナットと言います。

慣れない方だと袋ナットも一緒に緩めてしまう方がいるのですが、ここを緩めると一瞬にして空気が全部抜けます。

袋ナットは中のプランジャー(=空気をせき止める部分)を押さえつける役割。

つまり袋ナットを緩めるのは、まるで振った後の炭酸ジュースの蓋を外すようなものです。

プランジャー(芯の棒の部分)が抜けて、一瞬にして空気が全部抜けます。

だから絶対に触るのはキャップだけ。緩めるのはキャップだけです。

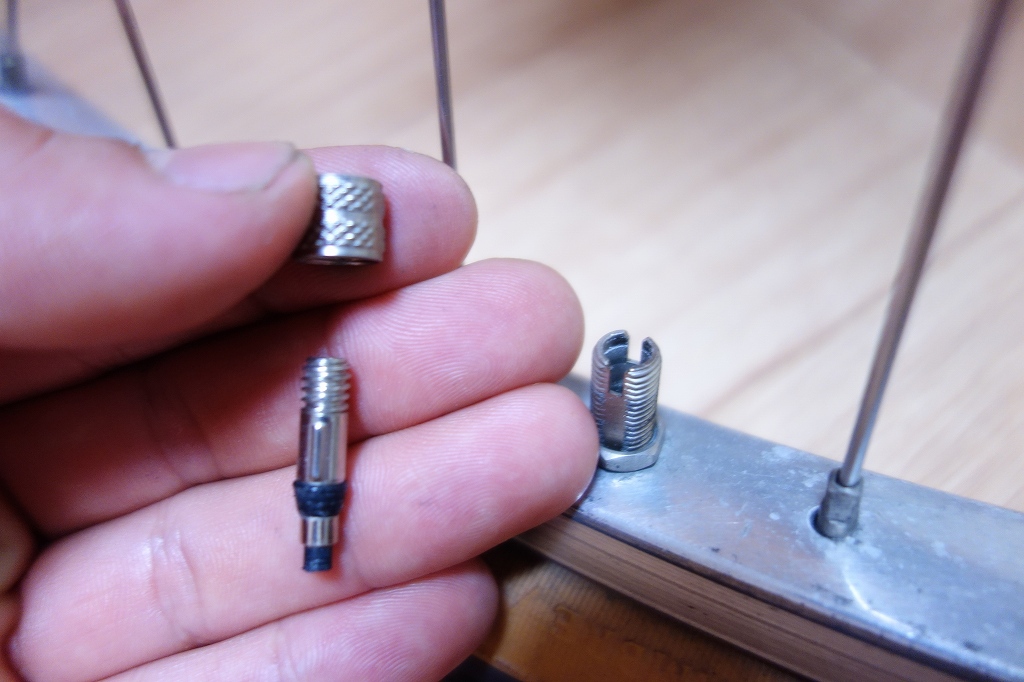

【もし分解してしまったら…】英式バルブの構造

もし袋ナットを緩めて分解してしまったら、下記の順で元に戻してください。

袋ナット(銀の部分)は緩まないよう固く締めてください。

ここが緩んでいると空気漏れに繋がったり、外れてしまったりするからです。

あらためて今の段階では「キャップ」のみ外せていれば大丈夫です。

(アダプタータイプの空気入れなら、取り付けて準備しておく)

※ママチャリ用のポンプをお持ちなら次の項目へどうぞ。

メーターが付いているような、複数のバルブに対応したポンプをお持ちの方へ。

英式バルブに空気を入れる際は、事前にアダプターを噛ませておきましょう。

「英式バルブ」のみに使えるポンプをお持ちの場合は、そのまま空気が入れられます。

でも中には複数のバルブ形式に対応できるのもあります。スポーツタイプに対応したポンプですね。

↑こういうタイプのものは、予めポンプ本体に「トンボ口金(洗濯バサミみたいな部分)」を取り付けておいてください。

トンボ口金の固定は、レバーを倒す/立てる と 緩んだり/締まったりします。

※ポンプによって異なる。

これで英式に対応します。

空気入れをセットする

- キャップを外した状態

- (アダプターを付けて英式に対応した状態)

準備が出来たら、空気入れをセットしていきましょう。

空気入れの洗濯ばさみみたいな部分(トンボ口金)をバルブに固定します。

グッとつまんで開いた状態で…

下のフック部分をバルブに引っ掛けつつ…

指を離すと固定されます。

ポイントは「空気が出る穴の位置を合わせること」です。

ここが一致しないと、空気がシューシュー漏れます。。。

トンボ口金には、空気の出る穴があります。

この穴が、バルブの棒の中にある“穴”に合うようセットしましょう。

タイヤが「適正空気圧」になるまで空気を入れる

あとは空気を入れていくだけです。

適時タイヤをつまんで硬さを確認しつつ、作業を行います。

空気を入れる作業はある程度“力”がいります。

もしポンプに跳ね返されてしまう場合は、電動空気入れが一つあると楽ですね。

【よくある質問】

- どこまで空気を入れたらいいの?

- 入れすぎて爆発したりしない?

…「空気を入れるだけ」といっても、こんな疑問を抱くと思います。

適正空気圧の確認方法

「どれだけ空気を入れたらいいか?」は、実は使っているタイヤによって変わります。自転車の種類ではなくて“タイヤ”です。

ママチャリの適正空気圧は「3気圧」が標準的。

「=硬式テニスボールくらいの硬さ」なんて表現したりしますが、一概には言えません。

空気を入れすぎて爆発させる人もいます。

非常に大事なコトなので詳しく解説しますね。

どのタイヤにも必ず「適正空気圧」があります。まずはコレを確認。

当然、指定以上に入れすぎると爆発する可能性もあります。

適正空気圧は、タイヤの側面に文字が書いてあります。

例えば↑は、弟が乗っている通学自転車のアルベルトのタイヤです。

…このタイヤの場合は3気圧が適正でした。

↑続いて私の祖母が乗っている電動アシスト付き自転車のタイヤです。

…(たまたま)同様に3気圧が適正空気圧となっておりました。

このように、タイヤ側面の「適正空気圧」を必ず確認し、それに従って空気を入れていきます。

あらためて一般的な自転車の場合「3気圧」が標準ですが、中には「4.5気圧」が適正のタイヤもあったりと一概には言えません。

「3気圧」ってどのくらい?どうやって測る?

- ところで「適正空気圧」ってどう確認したらいいの?

- 例えば3気圧入れようと思ったら、何がどうなったら「3気圧だ」ってわかるの?

…おそらく、こんなふうに思ったことでしょう。

料理をする時に「100ccの水」と言われても、計量カップが無い状態でどう測ればいいんだ?ってのと一緒です。

実は結論から言うと「感覚」で適正を測るしかないんですよね。メーターでは空気圧が測れません。

それが英式バルブの特徴であり、不便な点。

- 「なんだよそれ…」

- 「初心者でも測れる方法は無いの?」

と思うかもしれませんが、別途アイテムを買わない限り(工夫をしない限り)、感覚を頼りに空気圧を測るしかないのです。

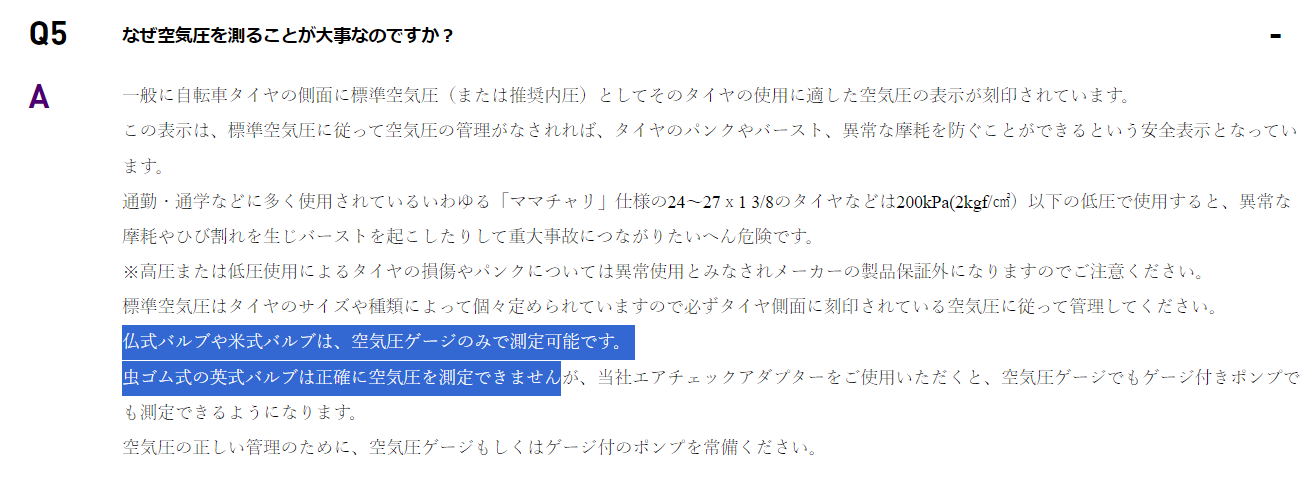

「噓でしょ!?」という方へ、下記が国内大手タイヤチューブメーカー「パナレーサー」様の、よくある質問に対する返答です。

仏式バルブや米式バルブは、空気圧ゲージのみで測定可能です。

虫ゴム式の英式バルブは正確に空気圧を測定できません…(以下略引用:パナレーサー

というわけで、英式バルブの空気圧は基本「感覚」が頼りです。

で、その感覚というのが(3気圧の場合)…

タイヤを指で摘まんだときに「硬式テニスボールと同じくらいの硬さくらい」という表現です。

実際にお客様が硬さを確認した時の反応は「え、こんなに入れるの?」が一番多かったです。結構硬い。

つまり一般的な認識は適正よりもウンと低く、「空気が少なすぎる状態」のことが多いですね。

整備士目線で実際に街中を走っている自転車を見た時、空気の“入っている”自転車の方が稀です。

少なくとも女性がタイヤをつまんで“プニプニ”変形するようなら、それは少なすぎる状態です。

10必要だとしたら1か2しか入っていないでしょう。

なので初めての空気入れは、適正空気圧を知るために買った自転車屋でプロに確認してもらうのがオススメです。

- 自分で空気を入れた後に確認して貰う

- 一回プロに空気を入れてもらって、自分でタイヤを触って確かめる

「このくらいか」という感覚を掴みましょう。

空気入れを外す

説明が長くなりましたが、続きへ参ります。

適正空気圧入れ終わったら空気入れを外してください。

トンボ金口(洗濯ばさみみたいなの)を外しても空気は漏れません。ご心配なく。

袋ナットを指で強く締める(確認)

そして「袋ナット(銀の部分)」を指で強く締めてください。空気を入れたら必ず確認。超重要。

緩んでいると空気が抜けるからです。

(※間違っても左に回して緩めないようにだけ注意!)

黒いキャップを付ける

最後にキャップを取り付けて終了です。お疲れさまでした。

【キャップの役割】

ちなみにですが、このキャップは空気を止めているわけではありません。

「中にゴミや水が入るのを防ぐ」ための役割です。

仮にキャップが無くても空気は漏れませんし、そう大きな影響もないです。

なくなって心配な場合は、買った店に尋ねてみるといいでしょう。

空気入れの際に気を付けること

空気入れの際に気を付けるべきは下記2点です。

ひび割れの激しいタイヤは圧を下げる

タイヤが劣化していて、ひび割れの激しい場合は「適正空気圧」入れると爆発する可能性もあります。

もちろんタイヤを交換するのがオススメですが、仕方なく使う場合は適正空気圧以下でセーブするのが無難です。

分かりやすく言うと、通常なら5kgの重さまで耐えられるレジ袋があるとします。

でもすでに劣化していて、所々亀裂があったらどうでしょう?

5kg入れたら破れそうなので、入れるにしても1kgとかですよね。

それと同じで、タイヤは中のチューブ(ゴム風船)を覆うカバーです。

空気を入れた時、チューブの圧力耐えきれなかったらタイヤは割けます。パンクします。

なので、ひび割れの激しいタイヤは基本定期に交換が必要です。

>>>【理由解説】ひび割れた自転車タイヤは交換した方がいいのか?

タイヤの寿命は、相当キレイに乗って長く持っても2年です。

乗る環境や距離に応じて、数カ月とかで交換になるパターンも全然あります。

空気の入れすぎ注意

再三ですが「適正空気圧」を守りましょう。タイヤの側面にある指定空気圧を確認すること。

少なすぎると悪影響(※後述します)しかないし、入れすぎると爆発します。

【Q&A】空気入れでよくあるトラブル、質問へ回答

空気を入れた際に起こる「トラブル」や「よくある質問」にお答えします。

一覧がこちら。

硬くて空気が入らない

【質問】

- 空気入れにグッと力を入れても、全然空気が入りません。

- 硬すぎてポンプに跳ね返されてしまいます。

【回答】

下記の原因が考えられます。(可能性の話)

- バルブ付近でチューブが捻じれている

- パンク防止剤がバルブ内で固まっている

- 単純に力が足りていない

バルブ付近でチューブが捻じれている

タイヤの中でチューブが捻じれ、折りたたまれ、空気の入りを阻害しているかもしれません。

直すためにはタイヤを外し、チューブの位置を戻す必要があります。(お店での作業)

普段からタイヤの空気が少ない状態で走っていると、実は中のチューブが少しずつズレます。

ズレてズレて、そして位置が固定されている「バルブ」付近に折り重なるように溜まってきます。

この状態で空気を入れようとすると、「チューブ」というゴム風船が均等に膨らみません。

バルブ付近で空気が止まってしまい、入っていかないのです。

- 「全然空気が入っていかない」

- 「強く押さないと入らない」

という場合、上記の原因が考えられます。

こうなった場合は無理に空気を入れるのをやめてください。爆発します。

チューブが円状に均等に膨らまず、バルブ付近の一か所だけが過膨張するからです。

自転車ショップで見てもらってください。(確認作業でも費用は発生します)

パンク防止剤がバルブ内で固まっている

チェーン店などで自転車を購入するときに「パンク防止剤」をチューブ内に入れたなら、それが悪さしている可能性もあります。

パンク防止剤はドロドロとした液体をチューブ内に補充しておくことで、穴が開いたときに塞ぎ、漏れを止めるというものです。

ただこの液体が「バルブ(銀の棒)」の中に多く入り込んで固まり、空気が入らなくなる事例もあります。

直すためには、[袋ナットを外す→中のプランジャーを抜く→詰まっているパンク防止剤をつついて除去する]という作業が必要です。

単純に力が足りていない

女性や高齢者に多いのですが、「単に力が足りていない」というケースもしばしばあります。

空気を入れる際には多少なりとも力がいります。

難しい場合は男性に協力してもらったり、街にある自動空気入れ(エアーコンプレッサー)を使ったりするといいでしょう。

個人で使える電動空気入れもあるので、家に一つあると便利です。

空気を入れたら破裂した

空気を入れたらバンッと音を立てて破裂した場合、下記の原因が考えられます。

- チューブが寄って、折りたたまれた状態だった。

→慢性的な空気圧不足によりチューブの偏り。 - 適正以上に空気を入れすぎた。

→タイヤの適正空気圧を守ること。 - タイヤが激しく劣化していた

→タイヤが耐えられず破裂。

…いずれにせよ全て説明してきた内容ですね。

音を立てて破裂した場合、中のチューブに大きな穴が開いていると考えられます。

また、タイヤも破れてしまっているケースも多いです。

なので、「チューブのみ」や「タイヤ&チューブ」の交換が必要になるかなと思います。

パンク修理では塞ぎきれない穴でしょう。

空気を入れたら、バルブ根元からシューシュー漏れる

【質問】

- 空気を入れたあと(入れたとき)、バルブの根元からシューシュー空気が漏れてくる…。

- これはパンクしているのかな?

考えられる主な原因は下記の通り。

【原因】

- 虫ゴムが劣化して空気漏れを起こしている

- 袋ナットがしっかり締まっていない

→締め付け確認 - バルブの根元が劣化して裂けている

→チューブの交換が必要

中でも多いのが「虫ゴムの劣化」です。この場合パンクではありません。

「バルブの根元から漏れてくる」というのが大きなヒントでして、まずやるべきは虫ゴムの状態を確認することです。

※中には虫ゴムのないスーパーバルブの場合もあります。

「虫(むし)ゴム」というのは、バルブの中にある棒に被さっているゴムのことですね。

黒色が一般的ですが、肌色や緑色もあったりします。

で、この「虫ゴム」は消耗品なんですね。

寿命は半年~1年程度だと思ってください。

バンバン交換するものです。

虫ゴムが寿命を迎えて破れると穴が開きます。

つまり空気を止めていた弁がなくなり、全てツーツーに漏れます。

「空気を入れたら、バルブ付近からシューシュー漏れる」のであれば、真っ先に虫ゴムを確認しましょう。虫ゴムが原因なら、消耗品を変えるだけで自力で修理可能です。

スマホの画面が暗いままだったら、まず充電するじゃないですか。

いきなり修理に持ち込みませんよね。

それと一緒で、「パンクした!?」と思ったら虫ゴムを真っ先に確認です。

「虫ゴムを変えてもなお空気が漏れる」のであれば、パンクしている可能性が非常に高いです。自転車ショップへ持ち込みましょう。

空気を入れたあと、時間が経つと抜けてしまう

【質問】

空気を入れた後、時間が経つと抜けてしまう…

パンクしてるのかなあ?

考えられる主な原因は下記です。

- 虫ゴムの劣化

→まずは確認すること。 - 袋ナットの緩み

→締め付け確み - パンクしている

→お店へ持ち込み

虫ゴムの劣化と袋ナットの緩みはご自身で行えますよね。

2つチェックしてもスグ空気が抜けるなら、自転車ショップで確認をしてもらってください。

でも意外とよくあるんですけど、「空気を入れてからスグ抜ける」の「スグ」って具体的にどのくらいの期間ですか?

空気を入れて「数時間」「1-2日」で空気が抜けるなら、確かにパンクの可能性が高いです。

でも「1カ月くらいすると抜ける…」というのは、全然正常です。

自転車の空気は一度入れたら半永久的に持つわけではありません。

月1回程度の空気入れが必要。おそらく問題なしです。

空気を入れるメリット【入れないとどうなる?】

最後に、空気入れの大切さをお伝えして終わろうと思います。

多くの人が空気を入れないのは、「なぜ入れないとマズいのか?」を知らないからだと思います。

甚大な悪影響のことを知ったら、月に一回、必ず空気を入れるようになるはずです。

【空気を入れるメリット】

- 路面抵抗が減り、楽に軽く速く漕げるようになる

- タイヤの摩耗がしにくくなったり、ひび割れが起きにくくなるので、寿命が延びる

- 「空気圧不足によって必然的に起こるパンク」を避けられるので、運要素が大きい“刺さりものパンク”が主になる

【空気を入れないと悪影響あり】

- 路面抵抗が増え、漕ぐのが重くなるし、進みも悪くなる

- タイヤの摩耗を促進し、ひび割れがすぐに起き、寿命が急激に縮まる

- 空気圧不足によって必然的にパンクが起こる。運ではないため無駄なパンク。無駄な出費。

私を含め自転車屋スタッフの全員が心の底から「空気を入れてくれー!」と思っています。

でもなかなかユーザーの心に響きません。

なので、印象に残るようあえて“皮肉っぽく”言うとこうなります。

(絶対にお店で、お客様に面と向かっては言えません。笑)

「空気を全然入れない」というのは…

- あえて漕ぐのを重くして、頑張って漕いでます!トレーニング大好きです!

- あえて修理代を沢山払いたいです!パンク大好きです!

- 良い自転車、いいタイヤを使っているのに、あえてその性能を台無しにしています!

…というのと同義なんですよね。

なぜならこれらは全て「タイヤの空気が少ないと起こる悪影響」の言い換えだからです。

空気を入れないと、本当に何一つ良い事がありません。

逆に言うと「月に1回、5分で終わる空気入れ」をするだけで、軽く走れるし、パンクもしにくくなるし、だから修理代も安く済むし…というメリットだらけなんですよね。

僕はこの記事で、本来お店でお客様に時間をかけて伝えたいことを全てお話ししました。これで響かなかったら僕の負けです。

ぜひ空気を入れてくださいね!

空気の入れ方を調べてくださったあなたなら、習慣化できるはずです。

まとめ

最後に本記事の要点をまとめます。

というわけで以上です!

今回は「空気の入れ方」について解説しましたが、もう一つ同じくらい大切なメンテナンスが「チェーンの注油」です。

※ベルトタイプの自転車には必要なし

オイルを注さないと悪影響が大きいですから、月に一回程度行いましょう。

シューッと拭くだけでOKです。(掃除もやるのが望ましい)

ママチャリの注油&掃除、おすすめ商品は↓に載せております。

【よくあるトラブル&質問】