マルチポジションハンドルに興味を持ち始めたところなんだけど、あれはどういう使い方をして、どんな特徴があるアイテムなの?

使用感などについても詳しく教えてほしいんだけど・・・

こんな方にオススメの記事です。

恐らくこのページに訪れてくださった方の多くは、あの奇抜な形をした「マルチポジションハンドル」の存在については知っているものの、まだ具体的な詳しい情報については知らない状態なのではないでしょうか。

使っているユーザーも少ないので、参考になるレビューを探すので一苦労だと思います。

そこで今回は、私が1万キロ以上使ったマルチポジションハンドルについて詳しく紹介をしていきたいと思います。

- マルチポジションハンドルの概要

- 実際に使用してみて分かった良い点・注意する点について

- このハンドルをオススメできる人・できない人

- 商品の選び方・取り付けについて

※マルチポジションハンドルには沢山の呼び名があり、他にもバタフライ(蝶)ハンドルやトレッキングハンドルとも呼ばれています。

マルチポジション(バタフライ)ハンドルとは?

マルチポジションハンドルについて知らない方のために、まずはアイテムの概要から説明していきます。

マルチポジションハンドルとは、8の字の変わった形をした自転車用ハンドルです。

写真では角のようなバーが付いていますが、こちらは後付けのアタッチメントになります。

本来の形はこんな感じです。

“マルチポジション”と名前につく通り、たくさんの姿勢をとれることが特徴です。

実際に使ってみて良かった点

私はマルチポジションハンドルを使って、自転車で日本一周をしました。

距離にすると11543㎞で、様々な地形や環境の中を走行してきてきました。

実際にそれだけ使い込んでみて分かった、このハンドルの「良い点」はコチラ。

楽に走れる

マルチポジションハンドルの最大のメリットは「楽に走れること」で間違いないです。

具体的に言うと、2つのポイントからそう感じることができました。

- ポジションが多くあり、体勢を変えられるから

- ハンドルが上がっているので、上体が起きるから

ハンドルがステムの取り付け位置よりも上に来るので、単純に握り位置が高くなって楽です。

上体が起きるため前傾が浅くなり、首が痛くなりにくかったり、手がしびれにくかったり、呼吸がしやすくなったりします。

さらに、多くのポジションをとれるため体が疲れにくいです。

実際私がよく握っていた場所順に1~5までの番号を振ってみました。(街中ではブレーキを頻繁に行うため、1と2が逆になります。)

間違いの無いよう改めて言っておくと、4にある角のようなものは後付けのバーエンドバーで、マルチポジションハンドル自体にはありません。

こちらを付けることで、さらに遠くの位置で握れることができる他、「5」のように肘を置いてTTバイクのような姿勢で走ることもできます。

それはさておき、ノーマル状態のマルチポジションハンドルは主に3つの持ち手があります。

番号でいうと、1,2,3ですね。

ハンドルの握り位置を変えられるので、体のストレッチになってとても楽です。

特に長距離を走ったときに効果を感じられました。

操作性抜群

マルチポジションハンドルは幅が広いですから、がっちりとしたハンドリングです。

操作性に優れており、直進安定性も抜群。

マウンテンバイクのようなハンドリングをイメージしていただけると分かりやすいと思います。

特に私はフロントに合計15kg程積載をしておりましたから、操作性の良さが重要になってきます。

発進時や低速走行をしている時にふらつきやすいからです。

以前ロードバイクのドロップハンドルで旅をしていた時は、幅が狭いことと、ブラケットポジションでは力が入りにくかったこともあり、操作のしにくさを感じていました。

しかし、ドロップハンドルに比べてハンドル幅が広いこちらは力が入りやすく、より楽に車体を安定させることができました。

振動吸収性が良い

このハンドルを押さえつけてみるとよくわかるのですが、大変しなります。

そのため、走行中の地面からの振動を和らげてくれる効果があります。

これまで使ってきたドロップハンドルでは、たびたび手が痛くなることがありました。

剛性が高くしなりが少ない(レーススペック)ことと、ロード特有の前傾姿勢で手の平に加重することが原因だと考えています。

しかし、マルチポジションハンドルに変えてから手が痛くなることはほとんど無くなりました。

姿勢が起きているので手に体重が加わりにくいことと、振動吸収性の良さがもたらした効果だと思います。

私は連日80km程走行をしていましたが、毎日の走行が苦にならなかったのはこのハンドルのおかげでもあります。

アタッチメントを沢山付けられる

ハンドルがとても長いため、沢山のアタッチメントを付けられます。

ライト、サイクルコンピューター、スマホホルダー、などなど・・・

自転車のハンドル部分にはたくさんのアイテムを取り付けたくなりますよね。

しかし、普通のハンドルでは取り付けられる部分が少なく、あまりアイテムを付けることができません。

仮につけられたとしても、アタッチメント同士が干渉してしまうことも多々あります。

しかし、このハンドルであればそのようなことはほとんど起こり得ないでしょう。

実際、私はハンドル(及びステム)に以下のアイテムを取り付けていました。

- ミラー

- スマホホルダー

- フロントバッグ

- スピーカー

- ライト

- サイクルコンピューター

これだけ付けても、まだ空きがあります。

こんなアイテムを利用して、ドリンクホルダーをハンドルに付けることだって可能です。

ハンドルにつけたアイテムによって自転車の利便性が大きく向上しますから、とても大きなメリットだと思っています。

注意しなければいけない点

良い点が沢山ある一方、「注意しなければいけないな」と思った点はこちらです。

ポジションが決まらず、試行錯誤する

一番のメリットだった「ポジションの多さ」が実は注意点でもありました。

どこを持ってもいいからこそ、しっくりくるポジションを探すのが大変だったからです。

普通ハンドルというのは、取り付け部分であるステムから前方へ飛び出していたり、横へ水平に伸びていたりします。

しかしこのハンドルの場合は、前後どちらにもに握る部分がありますし、サイドを握ることだってできます。

もちろん、奥にあるバーと手前にあるバーでは握る高さも姿勢も異なります。

そのため、乗り慣れている自転車のポジションとは大きく変わり、自分に合ったポジションの再設定が必要になります。

具体的に言うと、ステムの角度と長さを変える必要があるでしょう。

恐らく今付いているステムのままハンドルだけを変えてしまうと、手前のバーを握ったときに窮屈になるだろうと思います。

手前・奥・サイド の3つ全てが最も使いやすくなる位置にハンドルをセットしなければなりません。

よってハンドルを交換した後は、

試乗⇒違和感を感じる⇒ステムの交換

の流れを何回か繰り返し、自分のポジションを見つけ出す必要があります。

角度の可変式ステムはありますが、長さを変えられるステムはないので、その都度購入して交換作業が必要になり、大変でした。

結局私はステム交換4回目でようやく最適なポジションを手に入れることができました。

ちゃんとこだわりたい方にとっては、少しばかり覚悟が必要です、(笑)

スピードを求めた走りには向いていない

先ほどメリットで書いた「姿勢が楽」「振動吸収性がある」の対になっているデメリットになります。

上体を起こした楽な姿勢で走れるようなハンドルとなっていますので、ドロップハンドル等に比べて空気抵抗を多く受けるため、スピードが出にくいです。

また、「振動吸収性があるのはしなるおかげ」との旨を書きましたが、逆にしなってしまうため力が逃げやすいです。

ハンドルをグッ自分に寄せてダンシングするような、瞬発的な力を加えにくい形状でもあるため、これらの点から速く走ることには向いておりません。

速く走りたいという方は、ロードバイクに使われている「ドロップハンドル」が最適でしょう。

雰囲気の合う自転車が限られる

ハンドルの形が形なので、雰囲気が合わない自転車も多いです。

私の使っている自転車にこのハンドルを付けても違和感があるとは感じませんが、例えばカーボンバイクに付いていたらどうでしょうか?

ハンドルだけがミスマッチだと感じる人も少なく無いはずです。

あるいはレーシング系の塗装をまとったバイクなんかもそうですね。

似合う自転車を見つけるのが結構難しいです。

ただ、見栄えに関しては乗り手次第なところもありますので、一概に「悪い点」とは言えないでしょう。

場合によっては多少カッコ悪くなってしまうかもしれませんが、得られるメリットは大きいですよ。

フロントバッグと干渉する

フロントバッグを付けようとしている方は、注意が必要です。

アイテムによっては干渉が生じる可能性があるからです。

私の使っていたオーストリッチのF-104との組み合わせは悪くありませんでしたが、バッグの大きさやフタの開け方、ハンドルの高さや角度によってはハンドルと干渉してしまう場合があります。

確かに横幅は広いのですが、ステム取付センターから左右に出たパイプの角度がきつく、そこに干渉してしまうことが考えられます。

バッグを購入する際は一度現物を合わせて、干渉しないか確かめてから購入したほうが良いでしょう。

また、ハンドル側にバッグ用のアタッチメントを付けるタイプもありますが、あまりオススメはしません。

取り付け部分のクランプ径25.4mm→ハンドル径22.2mmへとだんだんと細くなりますので、太さが均一ではないためです。

このハンドルをオススメする人・しない人

以上の点から、マルチポジションハンドルをオススメするのはこんな方です。

- 自転車をもっと楽に乗りたい方

- 長距離を走られる方

- ゆったりと走行する方

- 私のように、自転車旅をする方

とにかく楽です。これに尽きます。

「自転車をもっと楽に、快適に乗りたい!」という方には是非使っていただきたいアイテムですね。

- スピードを出してガンガン走りたい方

- どうしても見た目が気になる方

スピードを求めて走ろうとしている方は、おそらくこのページにはたどり着いていないと思うので問題ないと思いますが、見た目がネックですよね。

実用性に富んだハンドルなので、仕方のない部分ではあります。

ただ個人的に、見た目に凝りすぎて乗りづらい自転車より、多少見た目が悪くても乗りやすい自転車の方がいいと思います。

だって、楽に長く乗り続けることができるんですよ?

メリットを考えたらとてもオススメできるハンドルです。

それに、「見た目がかっこ悪い」と思うのではく、一つの個性だと思えばいいんです。

アナタの自転車が、よりお気に入りの一台になるのではないでしょうか。

マルチポジションハンドルの取付について

ここまで紹介してきて、深い興味を持った方もいることでしょう。

購入や取り付けに際して必要な事項をまとめました。

対応する自転車は?

ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ランドナーなどなど・・・

基本的にどんな自転車でもお使いいただけます。

というのも、ハンドルの取付はステムのクランプ径(取付径)に依存しているので、それさえ合えば問題なく取り付けることができるからです。

クランプ径とは、ここの直径

ステムのクランプ径の調べ方

クランプ径は主に3種類あります。

- 25.4mm

- 26.0mm

- 31.8mm

車種ごとにどのサイズと決まっているわけではありませんので、一概に決めつけることはできません。

では、どのようにクランプ径を調べたらよいのでしょうか?

調べ方は3つあります。

- ステム・ハンドルに表記がないか確認する

- メーカーの公式HPで確認する

- 自分で測る

具体的に解説します。

ステム・ハンドルに表記がないか確認する

まずは自分が使っている自転車のハンドルやステムにサイズの表記がないか探してみてください。

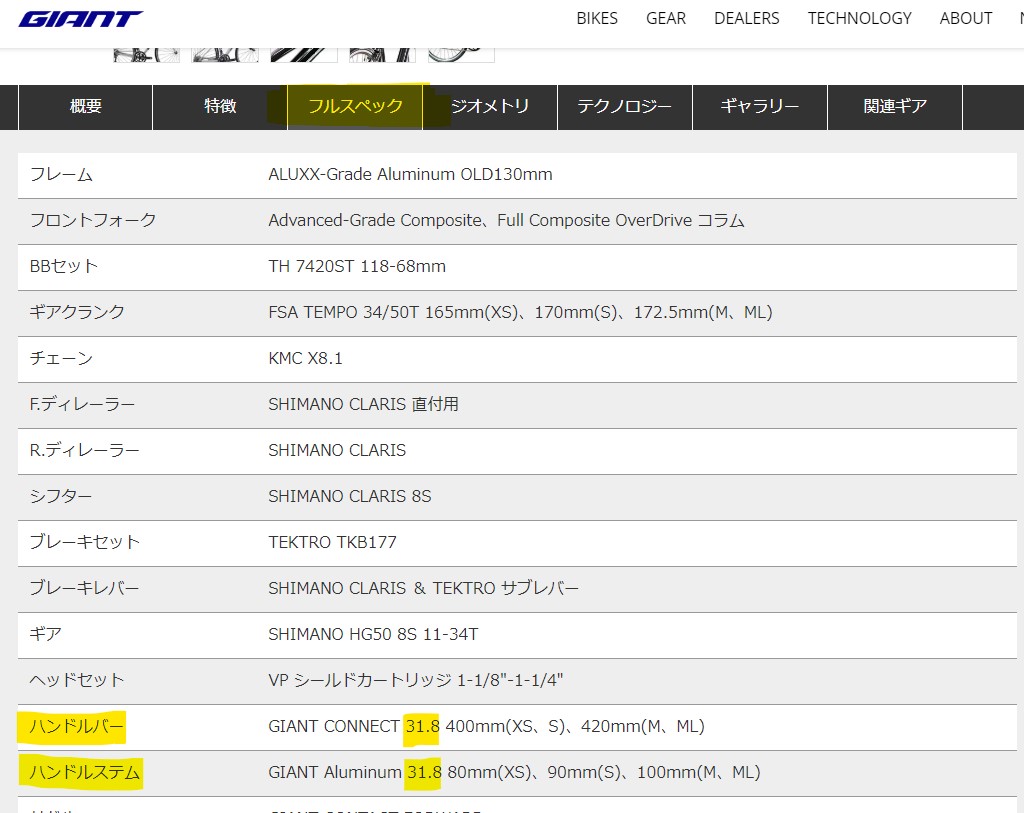

私が持っているジャイアントのロードバイクのステムには、しっかりと表記がありました。

しかし、全ての自転車に記載されているわけではありませんので、無ければ次の方法に移ります。

メーカーの公式HPで確認する

次にメーカーのHPで仕様を確認する方法があります。

- 自分の乗っている自転車の年式・モデル名を入力し、バイクのページを開きます。

- 製品の「フルスペック」などのパーツ情報が乗っているタブをクリック

- 「ハンドルバー」あるいは「ステム」の項目から確認できます。

(写真のページ)

この車種の場合、「31.8mm」がクランプ径になりますね。

多くの方はこの方法で確認できると思います。

自分で測る

それでも確認ができなかった人は、自分で測りましょう。

定規でも測れないことはないですが、より正確に測るためにはノギスを使うのがオススメです。

特に25.4mmと26.0mmは差が小さくて間違えやすいので気を付けてください。

対応するハンドル

クランプ径が確認出来たら、それにあったハンドルを取り付けることができます。

例えばAmazonにあるものを紹介すると・・・

✓ 25.4mmなら⇒

✓ 26.0mmなら⇒

残念ながら商品無し

✓ 31.8mmなら⇒

こんな感じです。

ただ、別途スペーサーを用意することでクランプ径は「大は小を兼ねる」ことができます。

クランプ径に対してより細いハンドルなら付けられるということです。

例えばこちらのスペーサーを使うことで、ハンドルのクランプ径を25.4mm⇒31.8mmに変えることができます。

ステム側の31.8mmのクランプ径に対して、25.4mmという細いクランプ径のハンドルを装着できるようになるのです。

現状、25.4mmと31.8mmの二種類のハンドルがありましたので、

クランプ径ごとに取付可能なハンドル径をまとめるとこうなります。

- クランプ径31.8mmには、ハンドル径31.8/25.4mmどちらも装着可能

- クランプ径26.0mmには、ハンドル径25.4mmが装着可能

- クランプ径25.4mmには、ハンドル径25.4mmが装着可能

ということです。

つまり、クランプ径が何であれ、マルチポジションハンドルを取り付けることができます。

ちなみに私のオススメはBBBですね。

一流メーカーなので信頼できるからです。

クランプ径が25.4mmなので、どの自転車にも装着可能です。

取り付けの注意点

しかし、ハンドルの取り付けにはいくつかの作業が伴います。

- ドロップハンドル+STIレバーを装着したロードバイク

- ラピッドファイアなどの変速・ブレーキレバーを装着したクロスバイク

においてハンドルを交換するには具体的にどのような作業が必要になるのか、詳しく解説していきます。

STIレバーのついたロードバイク(ドロップハンドル)からの交換

この場合必要になるのはこちらです。

- ブレーキレバーの新調

- 変速レバー(Wレバーやラピッドファイア等)の新調

- シフト・ブレーキのインナー/アウターケーブルの調整

- バーテープの巻き付け

STIレバーが取付できないため、変速・ブレーキのレバーを新調する必要があります。

また、それぞれのワイヤーを切ったり調整したりする作業が出てきます。

自転車の専門的な知識が必要になるので、正直初心者には難しい作業です。

今説明した内容が頭に浮かぶ方は自分で作業をしてもいいとは思いますが、何一つ理解できなかったという人は、自転車店に作業をお任せすることをお勧めします。

ハンドル自体はちょっと特殊ですが、作業は特別難しいわけではありません。

恐らく対応してくれるショップがほとんどだと思いますから、心配はいらないでしょう。

ラピッドファイアの付いたクロスバイク等からの交換

クロスバイクに多いこのタイプのレバーをお使いの方へ。

この場合の作業は結構簡単です。

上手くいけばレバーの付け替えだけで済みます。

逆に、上手くいかない場合はこんな時です。

- ワイヤーの長さが足りない

⇒インナーワイヤー・アウターケーシングの交換作業が必要になります。 - レバーがハンドルと干渉する

レバーの大きさによってはハンドルとぶつかってしまうことが考えられるでしょう。

もう少しコンパクトなレバーに交換する必要があります。

ただ、上手く付け替えだけの作業で済んだ場合も、ワイヤールーティングには注意が必要です。

今までの状態のまま取付をしてしまうと、シフト・ブレーキワイヤーが適切な長さではなくなります。

短すぎても、長すぎても悪い影響が出てしますから、こちらの調整が必要になります。

この辺りについても、自信がなければショップにお任せすると良いでしょう。

まとめ

【もっと楽に自転車に乗れたらいいのにな・・・】

そんな悩みを大いに解決してくれる最高のアイテムです。

改めて良かったをまとめると、

です。

乗り心地だけではなく、実用性にも優れたハンドルとなっています。

商品価格は決して高くありませんから、気になった方は試してみるといいですよ!

きっと、元のハンドルには戻れなくなりますから。(笑)