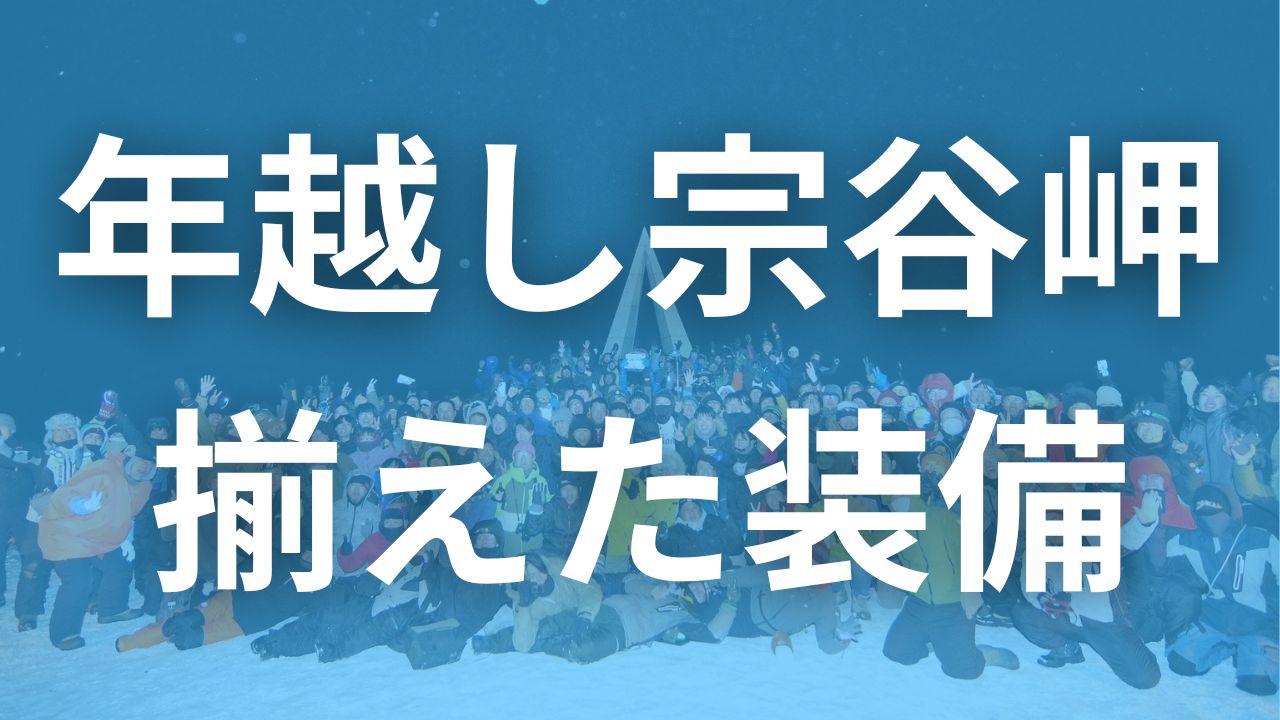

- 年越し宗谷岬に行く装備を知りたい

- 特に「自転車」で行く装備を知りたい

- どのくらいのスペックが必要か知りたい

- 装備を揃えるのに掛かった費用を知りたい

こんなお悩みを解決します。

【この記事で分かること】

- 自転車で年越し宗谷岬をする際に揃えた装備一覧

- 自転車側の装備

- 掛かった費用

- 実際に年越し宗谷をしてみた感想、ギアへのフィードバック

こんにちは、かけるです。

私は2023→2024の年越し宗谷に自転車で参加しました。

その経験を元に、本記事では「今後行かれる方(興味のある方)」に向けて参考になるであろう情報をお伝えします。

装備選びの参考にしていただければ幸いです。

冬山装備はプロに選んで貰った

なお、私が装備を揃えるにあたってずっと相談に乗って貰っていたのが、近くのアウトドアショップの店長、小林さんです。

小林さんは経験豊富な登山家で、北米大陸最高峰のデナリ(6,190m)にも登頂されています。

とても信頼できるお方に力を貸してもらい、今回の装備を揃えました。

商品選択の信頼性に大きくつながると思うので、紹介時には「どんなことを教えてもらったか」についてもお話ししますね。

- 【本題の前に…】興味がある方へ一言

- 自転車関連

- 衣類関連

- テント泊関連

- テント:クロノスドーム1型 直前でトレックライズ0に買い換え

- 塗れたテント用の防水袋:イスカ スタッフバッグL

- 寝袋:イスカ デナリ900+モンベル コンプレッションキャップ(M)

- シュラフカバー:モンベル ブリーズ ドライテック スリーピングバッグカバー ワイド

- マット:モンベル エクセロフトエアパッド180 + 空気入れ(20L)

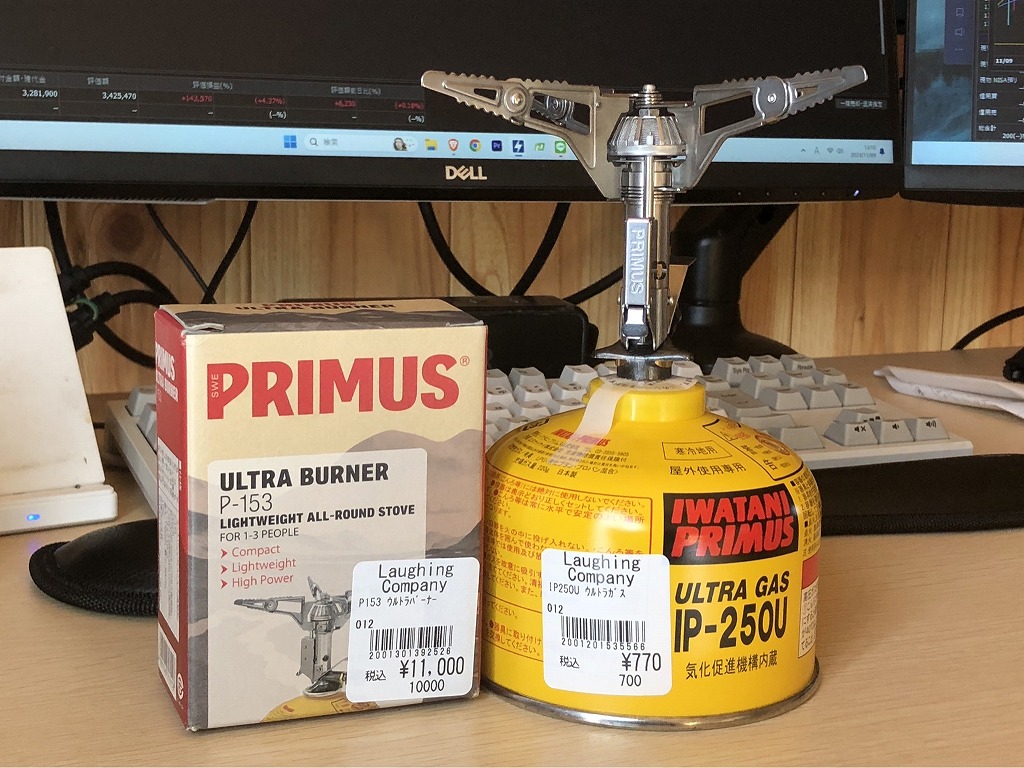

- バーナー:イワタニプリムス 153ウルトラバーナー + ウルトラガス(IP250U)

- クッカー:イワタニプリムス イージークックNS・ソロセットM

- 水筒:モンベル アルパイン サーモボトル 0.5L

- ペグハンマー:CARBABY ペグハンマー ステンレス製(Amazonで買ったやつ)

- ヘッドライト:ブラックダイヤモンド リボルト350

- その他:ミニほうき&ちりとり

- その他:モンベル コンパクトスノーショベル

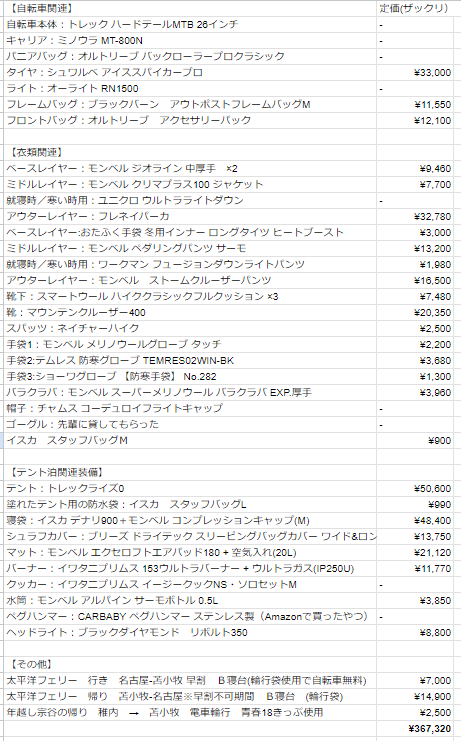

- かかった費用:約30万円

- 余談:ワークマン装備で節約するのをやめた話

- 年越し宗谷岬へのルート

- 年越し宗谷当日-元日の流れ

- 冬の北海道、野宿場所探しが難しい

- さいごに

【本題の前に…】興味がある方へ一言

本記事をご覧くださっている方の中には「まだ行くかは分からないけど、興味があるから調べている段階」の方も多いはずです。

そんな方に向けて、実行するか否かに大きく関わる大事なことを先にお伝えしますね。

下記の通りです。

年越し宗谷の実行を考えるにあたって、一番ネックになるのが「メッチャお金が掛かること」だと思います。自分でもビックリしました。(※揃えた装備等の金額は後ほど紹介)

いわゆる“雪山装備”が必要になります。金額がゆえに諦める方も多いでしょう。

流石に高すぎじゃない?

もうちょっと装備の質を落として節約したら、安くできるんじゃないの?

10万円くらいで揃えることはできないの?

と思うかもしれませんが無理ですね。脅しじゃありません。

ちなみにですが、寝袋だけで4-7万円は確定です。上着(ハードシェル)も3万円を超えます。スパイクタイヤも1本1万円超え。もちろん交通費も…と、ボンボンお金が飛んでいきます。

ただ経験した身から言わせてもらうと、高いからと言って装備をケチったら年越し宗谷を達成できない可能性があがります。大きなハンデを背負うことになるので。

それについては装備紹介のところでたっぷり話しますね。

興味があるなら一度じっくり考えましょう。

もし自分が友人から相談を受けたとしても、やはり真っ先に伝えるのは「多額の費用が掛かる覚悟」ですね。お金が無いとそもそも宗谷に行く装備が揃いませんので。

中~上級レベルのキャンプ知識、自転車知識も必要

あと中上級レベルのキャンプ知識、自転車知識も必須です。

宗谷および冬の北海道は「決して甘くはない環境」なので、人の手を借りずに全て一人で対処できるくらいの経験が求められます。

実際、来る人は猛者ばかりでした。

みんなちゃんとした装備を持ち、豊富な経験を積んでいる方ばかり。これを聞いて、「自分にはまだちょっと早いかな…」と不安に思うなら時期尚早ですかね。

まずは一つずつ、自身のレベルを上げることに専念しましょう。

自転車関連

では本題の装備紹介に移っていきます。まずは自転車装備からです。

ギアごとに走行後コメントも記していますので、参考にどうぞ。

自分はバイクパッキングスタイルではなく、[キャリア+パニアバッグ]で臨みます。

バイクパッキングで行かれるのであれば、結構装備を絞り、そして軽量なものに絞らないと厳しいかなと。

厳冬期に使う寝袋だけでも結構な大きさになりますし、衣類もかさばります。より上級者向けなのは言うまでもないでしょう。

なお、↓こちらが年越し宗谷自転車組の仲間でして、パニアバッグスタイルがほとんどですね。

バイクパッキングは大変

一番右にいるネギトロさん(右の黄色服)はバイクパッキングスタイルですが、「次回やるならパニアがいいかな~」と言っていました。理由は撤収の大変さだそうです。

バイクパッキングだと荷物に余裕がなく、キッチリ仕舞わないといけません。

それを極寒の環境下で行うのって本当に大変で、1秒でも早く撤収したいんですよね。

しかもいつも通りスムーズにはいきません。凍ったテントなどは嵩が膨らみ、仕舞うのが難しくなるからです。

その点容量の多いパニアバッグなら…

[とりあえず雑に収納して撤収→暖かい場所で積載し直す]とできるため、余裕のあるパニアがよかったそうです。

自転車本体:トレック ハードテールMTB 26インチ

「スパイクタイヤが履ける手持ちの自転車がコレしかなかった」ので、おのずと使う自転車が決まりました。それ以外の理由は特にないです。(笑)

色々と情報を集める中で、年越し宗谷に使う自転車に最低限必要なスペックが分かりました。

下記の通り。

MTBやグラベルロードの類なら全然走れます。

最悪クロスバイクでもスパイクタイヤさえ入れば大丈夫でしょう。そう思えたのは↓の動画を見ての判断です。

FD,RDの凍結対策

ちなみにですが、ディレイラーが凍って動かなくなることもあるみたいです。

FD,RDの可動部にちょっと多めにプレミアムグリスを塗ってみました。

→結果、自分も相方も凍りませんでした。

キャリア:ミノウラ MT-800N

元々別の自転車に使っていたキャリアを流用しました。スチール製なので頑丈。

アルミ製のキャリアは軽量ですが折れやすく、10kg以上載せる旅では不安が大きいです。

パニアバッグ:オルトリーブ バックローラープロクラシック

バックローラー“プロ”クラシックという、普通のモデル(バックローラークラシック)よりも倍近く大きいタイプです。※写真左側の赤色のパニアバッグ

今回はリア積載が主になります。

寝袋&衣類がかさばる関係で、プロを使うことにしました。サイドにポケットがあり、地味に便利です。

この記事を見ている方は既に自転車旅の経験があると思うので大丈夫かとは思うのですが、パニアバッグは自転車旅の生命線です。僕は迷わずオルトリーブを選びます。

こんな感じで全ての荷物が入りました。

フレームバッグ:ブラックバーン アウトポストフレームバッグM

追加でフレームバッグを購入しました。(+次のフロントバッグも)

買った理由は「出し入れを考えて」です。

年越し宗谷前に、ちょうど雪の降る環境下で試走ができました。

その時気づいたことですが、パニアバッグを出し入れする際に腕に付いた水分が中に入り、濡れてしまうという問題です。もちろん雪も中に入ります。

年越し宗谷で怖いのはギアの“濡れ”でして、特にダウンの濡れは絶対に避けなければなりません。

今回は走っている時に雪が降ってきたのでレインウェアと取り出そうとした際に、思ったよりバッグの口を開けている時間が長いと分かり、問題に気づきました。

そのためになるべくパニアバッグを開閉しなくて済むように、こちらのバッグを買いました。

普段よく出し入れするものは、こちらに入れようと思います。レインウェア(下のみ)もここにしまいます。

フロントバッグ:オルトリーブ アクセサリーパック

同様の理由から、フロントバッグを購入しました。

こちらには貴重品及び補給食など、細かなものを収納します。

タイヤ:シュワルベ アイススパイカープロ

シュワルベの「アイススパイカープロ」というスパイクタイヤを使用します。

実はシュワルベのスパイクタイヤには3種類(ファット除く)あるのですが、どうやらスパイクピンの量が異なるようです。最もスパイク数の多いのがこのモデル。

タイヤに関してはすごく悩みました。というのも、元々はランドナー(DAVOS 603)で行こうと思っていたからです。

使用を考えていたタイヤは、IRCのスタッドレスタイヤ「ささら」。聞いた話によると、北海道の新聞配達で使われているそう。

ただ、やはりこのタイヤで行くのをやめました。実はその関係で自転車をMTBに変更しました。

「スタッドレスだと滑るだろう」と言ったのは、相方が履いていたタイヤを見てです。

自分も実際に雪道を走るまでは「滑るんじゃないの?怖くない?」と思っていました。

ただ実際に走ってみたら、路面によってはちゃんとスピードも出せるくらい不安なく走れました。

ライト:オーライト RN1500

以前から持っているオーライトのRN1500を使いました。

基本的に夜間の走行はしませんでしたので、出番はほとんどありませんでした。

夜間の走行は危険すぎるのでやめた方がいいです。

16時30分には完全に日が落ちたので、15時30分くらいを目安に宿泊地へ到着するのが望ましいかなと思います。

トラブルへの対策

トラブルが起きても誰も助けてくれません。お店もやってませんし、そもそも近くにありません。

「走行不能」に繋がるトラブルを回避できるだけの対策はします。

衣類関連

走行後コメント

装備は靴以外は完璧でした。

そのまま真似していただければ、問題なく年越し宗谷へ挑めます。

夏用登山靴は通気性が良すぎて寒すぎたので、冬用登山靴かスノーブーツを選んだ方がいいです。

上半身

ベースレイヤー:モンベル ジオライン 中厚手

悩みに悩んで、結局ジオラインの中厚手を買いました。

厚手も試着してみたのですが、思っていたよりも分厚く、走行中に「暑くなりすぎるのでは?」と感じたのでこれを選択。

実は、ジオラインは高くてなかなかキツかったので、おたふく手袋の安いインナーを買おうと悩んでいました。

ただ、やっぱり年越しの宗谷岬は生半可な装備ではいけないなと思い、定評のあるジオラインに決定。小林さん曰く、「(もし金があるなら)中にミレーのアミアミを着ると更にいい」とのことでした。

とにかく冬は「汗をかかない」ことが第一だそう。そして、かいた汗をなるべく素早く蒸発させるために、インナーにはこだわるべきなのだと。

私は最初、「あったかいバイクウェアみたいなのが1枚あれば良いんじゃね?」なんて思っていましたが、どうやらそれは間違い。初心者の考え。

そうじゃなくて、レイヤー(重ね着)を基本として、状況に合わせて調整できるようにしなければいけないそうです。

ミドルレイヤー:モンベル クリマプラス100 ジャケット

ジオラインの上に着るのがフリースです。

フリースはダウンと違い、汗を吸っても保温力があるし、体温を調整しやすいのがメリットとのこと。自転車のように激しい運動をするには適しています。

走行時は基本的にダウンは着ません。熱がこもってしまい、汗をかくからです。

このフリースは日本一周時も使っており、確かに使いやすかったので今回リピ買いしました。

就寝時/寒い時用:ユニクロ ウルトラライトダウン

就寝時だったり、走り出しの寒いシーンで着るダウンです。

「あったかくする」にはダウンが優秀ですが、熱がこもりやすく、汗をかいてしまいます。だから走る時には基本着ません。

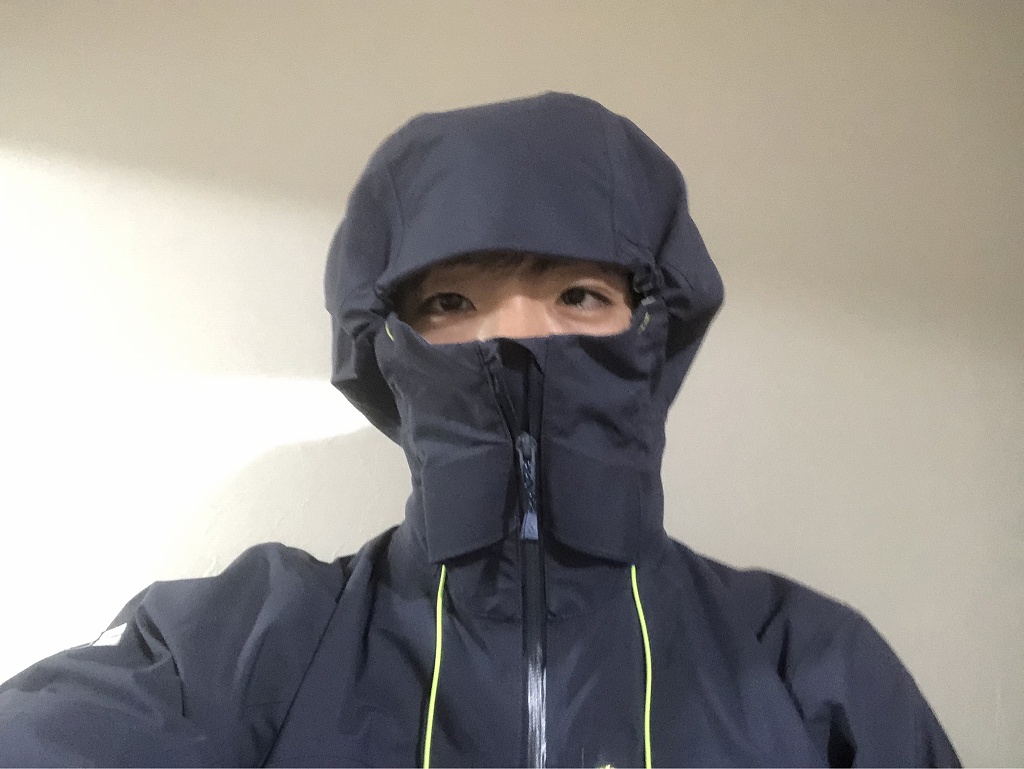

アウターレイヤー:フレネイパーカ

上半身を守る…いや命を守るハードシェルです。

「ハードシェル」という言葉自体、今回装備を揃えるに当たって初めて聞きました。主に雪山で使うウェアみたいです。

小林店長曰く、「モンベルのミディパーカーでも十分だと思う」とのことでしたが、どうせならと思いよりグレードの高いフレネイパーカーを選びました。

大きな違いはモンベル独自の「ドライテックか、ゴアテックスか」です。つまり透湿性の違い。

ハードシェルは特に大事な装備という認識なので、ゴアを選択。

はじめてハードシェルを着てみました。

ぶっちゃけ触った感じはワークマンの薄いレインウェアと一緒ですが、大きな違いが「防風性」です。マジで風が入ってきません。まるでバイクウェア。感動です。

防風性が優れたウェアじゃないと、中が温まりません。

例えばストーブが3台ある部屋にいても、肝心の窓が開きっぱなしでは温まらないわけです。

逆に隙間風がゼロで、断熱性に優れた部屋であれば、ストーブは一個でも十分。

ハードシェル自体はその役割。空気を防ぐ壁を作ります。

薄く見えるかもですが、実際は中に着た服(インナー+フリース+場合によってダウン)だけですごく保温されます。本州でさえ明らかな違いを感じるので、北海道だとやはりワークマンのレインウェアじゃ耐えれないかもですね。

下半身

パンツ:おたふく手袋 JW-519

追加でボクサーパンツを買い足しました。

一通り装備を揃えて試走してみたところ、パンツに汗が溜まり、汗冷えしそうな感じだったからです。こちらは薄いメッシュ地になっており、速乾性に優れています。

ちなみに、普段履いていたのはユニクロのエアリズムのボクサーパンツでした。

ベースレイヤー:おたふく手袋 冬用インナー ロングタイツ ヒートブースト

日本一周の経験上、下半身は上半身ほど汗をかかなかったし、寒さも感じなかったので、ちょっと節約しておたふく手袋のインナーにしました。

もちろん、お金のことを考えなければジオラインを選びたいところです。これがダメなら、最悪旭川にアウトドアショップがあるので入手可能。

ミドルレイヤー:ペダリングパンツ サーモ

モンベルのサイクルウェアである、このパンツを選びました。

日本一周の時使っていたのですが、氷点下でも結構あったかかったので今回もリピート。

実際、冬の北海道とはいっても走行中は0度以上になることもあるそうなので、冬装備でいいと思います。

このパンツは「クリマバリア」という素材で、特に防風性能に優れているようです。

一応雨や雪も防げるとの図示があります。北海道の雪はサラサラで払えば落ちるらしいので、一応これ1枚で走るつもりです。

…が、やっぱり水が付着したり、吹雪いたりするときは、レインパンツを重ね履きします。

走行後コメント:保温性、防風性について

極寒環境下での保温性に不安があったのですが、とにかくこのパンツは暖かかったです。めちゃくちゃオススメ。

何より防風性能が素晴らしく、冷たい風が中に入ってきません。信じられないかもしれませんが、基本ズボン+インナーの2重だけですよ。-20度でもそうでした。

上半身同様、「下半身が寒い」と感じたことはなかったです。それくらい信頼してOK。

※逆に気温プラスでは暑すぎて使えないほどです(笑)

撥水性能について

あくまで「撥水」程度しか備えていないので、吹雪いたときはレインウェア必須でした。雪がズボンに溜まってしまうからです。

ペダリングパンツを使うなら別途、ゴアのレインウェアをお忘れなく。

多くの人はハードシェルを使っていた

自分は「雪が降っていない時の漕ぎやすさ」を考えて、ペダリングパンツを選びました。

これ以外のパンツで選ぶなら、基本的にハードシェルになりますね。相方はモンベルの「アルパインパンツ」+インナーウェアで走行していました。

ハードシェルを使う場合それ自体に防水性能があるので、レインウェアは不要になります。

就寝時/寒い時用:ワークマン フュージョンダウンライトパンツ

就寝時は、ペダリングパンツの上からコレを履く予定です。温度に余裕があれば、インナ―の上にこれを履くだけで寝ます。

ワークマンで2000円弱で購入。ここは少し節約しました。

マイナス10度よりも寒い冬山でこれを使った友人曰く、「重さのわりに全然温かくない」だそうです(笑)

自分は寝袋に余裕があるため衣類でカバーする必要はありませんが、もし寝袋の快適温度未満で寝ようとするならば、しっかりとしたダウンパンツを買うべきです。

コスパで選ぶならネイチャーハイクのダウンパンツがオススメ。

定番で言うとモンベルのライトアルパイン ダウンパンツです。

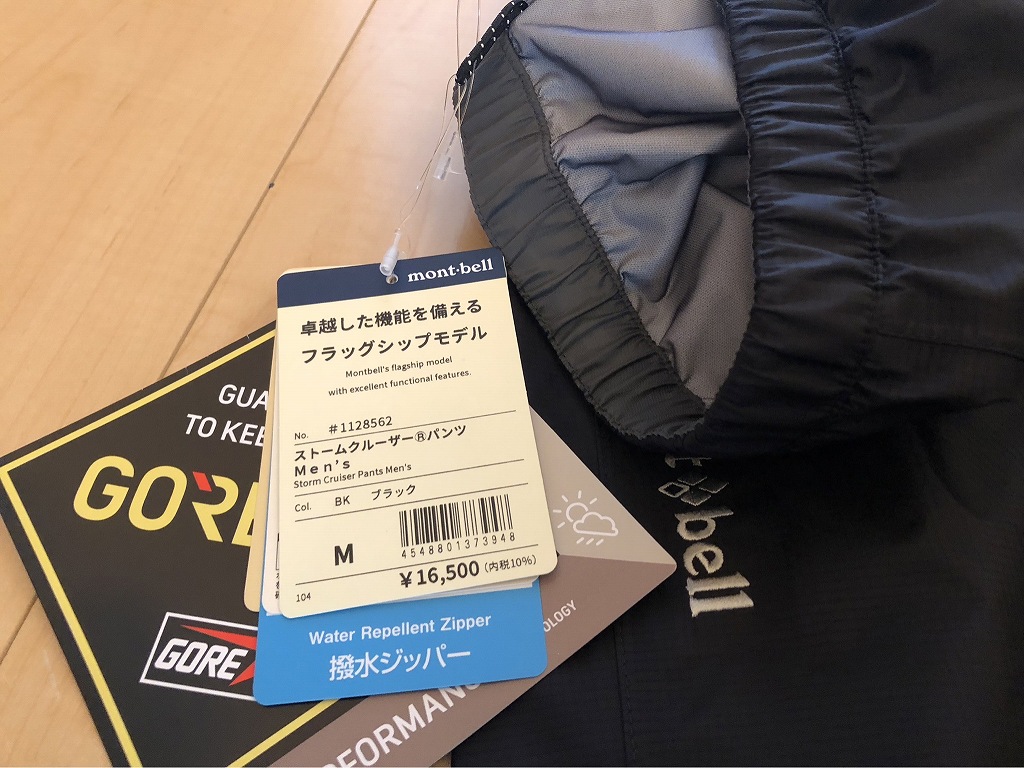

アウターレイヤー(レインウェア):モンベル ストームクルーザーパンツ

元々は(持っていた)ワークマンのレインパンツを使う予定でしたが、試走の段階で透湿性が低すぎて蒸れて使い物にならないと分かったので、急遽買い直しました。

モンベルの名品、ストームクルーザーパンツです。

私は今回、下に履く「ペダリングパンツ」が防風を担っています。そのため、こいつの役割は「防水(吹雪)」です。ペダリングパンツの防水性は“防滴”程度でして、実際に雨の中2時間走ってみたら染みてきたからですね。

靴・靴下

靴下:スマートウール ハイククラシックフルクッション

店長に勧められたメーカーの靴下。メリノウール。

モンベルのメリノウール靴下は穴が開きやすい(※個人の意見)とのことで、お店にはこのメーカーばかりでした。有名みたいですね。値段はモンベルとそう変わりません。

というわけで、走行用に2枚、就寝用に1枚です。

靴:マウンテンクルーザー400

ゴアテックスの登山靴。ローカットでも雪が入るし、ハイカットでも漕ぎにくいと思うので、ちょうどいい高さの比較的安価なこれを選択。てか「安くて」で考えると自然とモンベルにたどり着きます。

雪山用ではないので、寒さは先ほど紹介したメリノウールの靴下でカバー。ただし温かくはならない想定です。

ちなみに、モンベルのスノーシューズ「ネージュウォーカー Men’s」も試し履きしました。

明らかにこちらの方が温かいものの、一方で透湿性に不安を感じました。オーバーヒートして汗をかいてしまうのではと。だからマウンテンクルーザー400にしました。

スパッツ:ネイチャーハイク登山用ゲイター

足首の隙間を埋めるためのものです。

店長曰く「自転車で使うならスパッツはレイン用(安いやつ)で十分」とのこと。

登山用のゴアテックスのごついスパッツは、アイゼンが触れても破れないようゴツいだけ。自転車で使うなら雪が触れる程度だから、レイン用の薄いのでOKだそうです。

手

手袋1:モンベル メリノウールグローブ タッチ

末端を冷やすと中々回復しないとのことで、基本付けっぱなしにするのがメリノウールの手袋。

「100均にもこんな手袋あるよね!?」と思ったのですが、全然違うみたいです…(笑)

普通に凍傷になり得る環境だとのことで、手袋は絶対に外すなと忠告を受けました。

皮膚がモノに張り付くのも防げます。

手袋2:テムレス 防寒グローブ TEMRES02WIN-BK

色んなアウトドアショップを回ったのですが、誰に聞いても名前が挙がったのが「テムレス」の防寒手袋。登山する人に評判良いみたいです。あったかいし蒸れない。

走行中はカフ付きの防寒テムレス+上記メリノウール手袋の2重です。

2重で使う想定なので、実際に試した上でXLを購入しました。

手袋3:ショーワグローブ 【防寒手袋】 No.282

手袋の3つ目が、防寒テムレス(カフ無し)です。

テント設営時など、指先に細かい動作が求められるシーンで着用する想定。2重にしないので、こちらはよりピタッと装着できたLサイズを選択しました。

ずっと付けるわけでは無いので、着脱しやすく安いカフ無しを選びました。

顔

バラクラバ:モンベル スーパーメリノウール バラクラバ EXP.厚手

メリノウールのバラクラバを買いました。

モンベルにもたくさん種類があるのですが、自転車だとそこまで分厚いものはいらないとのこと。汗かくから。

で、ジオラインとメリノウールのバラクラバで迷ったのですが、「口元が凍りにくいからメリノの方がいい」というアドバイスを受け、これを選びました。

バラクラバは「濡れるアイテム」とのこと。

靴下と同様に、使わない時は胸ポケットに入れるなどして乾かす努力をしてねと言われました。

あと「付けたり外したりは面倒でもやってね!」と言われました。

寒いまま我慢すると鼻先が凍傷になるかもだし、暑いまま我慢すると汗が冷えるよと。

帽子:チャムス コーデュロイフライトキャップ(もらい物)

以前に職場の先輩から頂いたものです。テント泊をする時などは、この帽子をかぶろうと思います。

耳から顎にかけてめちゃくちゃ暖かいです。

ゴーグル:同行する先輩の借り物

吹雪の中走る用のゴーグルです。年越しの宗谷岬をした先人たちの情報から必要だと知りました。

先輩から借りたものを使います。

<その他>

イスカ スタッフバッグM

衣類を収納するためにスタッフバッグMを購入しました。一応防水。

オルトリーブのパニアバッグの防水性を信じているのでぶっちゃけ中に防水袋はいらないですが、まあ今後使うこともあるだろうと思い購入しました。別にビニール袋でもいいと思います。

テント泊関連

小林店長のアドバイスにより、「-20度に耐えられる装備構成」にしました。

年越し宗谷岬は例年-10度前後だそうですが、風速10m以上と爆風。

「-10度でも、風が強いと体感温度は-20度くらいになると思う」とのことで、それにあった装備ラインナップです。

なお気温が一番下がるのはどうやら内陸部(=旭川付近)のようで、場合によっては-17度とか達するみたいです。

走行後コメント

- 実際、年越し宗谷当日は-10度、風速10m(←マジ風えぐい)でした。

- 私たちが北海道で一番寒かった時は-20度でした。

- 宗谷を含め稚内は比較的暖かいですが、内陸部は余裕で-10~-20度まで下がります。

テント:クロノスドーム1型 直前でトレックライズ0に買い換え

今回は、適さないのを覚悟で普段から使っている「クロノスドーム1型」を持っていきます。

本当は「ステラリッジ」を買いたいところですが、出費がきつすぎるので今回はやめます。というのも、私は今回先輩と2人で行動するのですが、先輩がステラの2型を使うので、もしこれが折れたら先輩のテントで寝るという手段が取れるためです。

心配で買っちゃった…(笑)

直前でテントを買いました。

しっかりと登山用、アライテントの「トレックライズ0」です。

店長からずっと「テント変えた方がいいよ~クロノスはちょっとねぇ…」と言われていたのもあり、思い切って買い換えました。

クロノスとは相反する、ウルトラライトな軽量コンパクトテントです。

自分はパニアバッグを前室に置きたいのもあり、下記の条件で探していました。

結論、買い替えて正解でしたね。

宗谷のような環境では「(耐風性のある)登山用テントが必要だ」と身に染みて感じました。

年越し宗谷で使われていたテントについて

やはり、年越し宗谷で使われていたのは「登山用テント」が大多数でした。クロノスドームが場違いなのは見れば納得でした。

中でも圧倒的に多かったのがモンベルのステラリッジです。登山でも大人気のよう。ステラ買っとけば間違いないです。店長もこの様子を見て「やっぱりみんなそれなりのテント使うんやな」と言ってましたね。

忘れちゃいけないのが「甘くはない環境」だということです。

なんだかんだ皆達成できているのは、ちゃんと装備を揃えているから。

生半可な装備は許されません。普通に命に関わるからですね。寝床が無かったら(壊れたら)どうするの…という話。だからおのずと使うテントが絞られてきます。

設営の速さ・簡単さが正義

年越し宗谷では、既に到着している人が新たに来た人を手伝い、次々とテントを建てていきます。

今回私は同じ敷地にテントを建てた組で仲良くなりましたが、出会いのきっかけはそれです。

風が強く一人での設営が難しいため、近くにいた知らない人同士が協力してテントを立てるのですが、その過程で絆みたいなものが生まれました。(笑)私は5張りくらい手伝ったと思います。

爆風吹き荒れる氷点下。ゆっくりしている時間はありません。

「早く設営しなきゃ…」という焦りとの戦いです。

そんな中で「設営の速さ、簡単さ」は正義でした。

例えばステラリッジテントならみんな使用方法が分かっていて、4人が同時に作業をして爆速で設営できました。

よく分からない安物テントを使っていた方の場合、設営が複雑で手間が多く、かつ設営方法も分からないため、非常に時間を取られました。

設営の速さ、宗谷に耐えうる耐風性…を考えると、必要なのは登山スペック。登山用テント。

お持ちでないなら、購入を検討した方がいいです。

やっておくべき工夫:自在はテント側へ

YouTubeを見てあらかじめやっておいた工夫が「自在をテント側にすること」です。

雪中キャンプの場合、これが本当に役に立ちました。絶対に準備しておきましょう。

宗谷で他の方のテント設営を手伝った際、自在がペグ側に付いている場合、非常にやりにくかったです。

普通、自在金具はペグ側に付いていると思います。それでテント側をもやい結び等で留めますよね。

雪が無い環境であればその方が便利なのですが、雪中キャンプは違いました。

ペグ側に自在を持ってくると、雪で動かなくなるからです。例えばペグを雪の中に埋めてアンカーを取るやり方では確実に動かなくなります。調整できなくなります。

だから今回は、テント側に自在金具を持ってきました。

ペグ側の結び方は↓の動画を見て真似しました。

こうすることによって、ペグを雪の中に埋めて凍らせ固定するのもやり易かったです。

絶対に自在の位置だけは変えておいた方がいいです。本当におすすめ。

対象物に合わせて調整が効くため、石やバッグ、自転車などをアンカーとして取る際も便利でした。

関連記事:自転車キャンプでおすすめは?モンベルのテント4選【用途別】

塗れたテント用の防水袋:イスカ スタッフバッグL

イスカの防水スタッフバッグ(L)を購入しました。

北海道では常に雪が降っていると予想されます。テントを乾かすことはできないので、常に濡れた状態で仕舞うしかありません。

パニアバッグの中で他のものが濡れると困るので、濡れたテントをこいつに収納します。

寝袋:イスカ デナリ900+モンベル コンプレッションキャップ(M)

寝袋はイスカのデナリ900を選びました。

カタログ上のリミット温度は-25度で、おそらくコンフォート温度が-15前後になるのではと思います。年越し宗谷は例年-10度程らしいので、余裕を持った寝袋選択です。

モンベルの「ダウンハガー650 #0」と悩んでいたのですが、「フィルパワー高くて安いからイスカの方がいい」とのアドバイスを受け選びました。コスパを考えてコレに決定。

もちろんお金が出せるならよりフィルパワーの高い、軽い寝袋を選べばいいと思います。7万円とかしますけど。

本製品は撥水性能を備えていますが、とはいえシュラフカバー必須です。やっぱり濡れたからです。ナンガだとシュラフ自体に防水性があり、一応カバーが不要みたいですね。

今回パニアバッグに収納するにあたり、コンプレッションバッグも購入しました。

厳冬期の寝袋はサイズが大きいですが、実際はもっと小さくなるようです。寝袋の大きさが3分の2とか、2分の1くらいになるのだそう。

フィルパワーが高ければ高い程圧縮できます。また、使うときに羽の回復も早いとのこと。

↓実際に圧縮した時のサイズ感です。

これを、オルトリーブのパニアバッグに突っ込んでみました。

全体容量の5分の2程度埋まる印象です。半分まではいかないけど、3分の1よりは多いくらい(笑)

これはまあ想定内です。フラグシップモデルの寝袋ではないので、多少の大きさと重量は我慢。

登山ほど重量にシビアではないので、コスパを考えるとデナリ900は相当良い選択肢だと思います。

さすがにバイクパッキングだとこの大きさは無理ですね。コンフォート基準で考えるより、リミット基準で考えつつ、衣類を着こむという形になると思います。「ヌクヌク」はできないでしょう。

達成後コメント(寝袋の感想、必要な対応温度)

結論、ダウンプラス デナリ900では余裕があるほどあったかく、問題なしでした。

温度による感じ方は下記の通りでした。(マットのR値は6.5程度)

【寝袋の感想】

- -5度では「暑い」ので、サイドジッパーを全開にして寝たほど。

- -10度では、薄着で寝て、ジッパーを少し開いて寝ました。完全に包まると暑すぎる。

- -15度くらいが快適温度だと感じました。心地よくポカポカ。(薄着)

- -20度でも体は寒くないです。(ダウン着用)ただ足先が冷えたので、ダウンシューズを併用した。

※レビュー記事を書きました。詳細はこちら。

→-20度を経験!イスカ ダウンプラスデナリ900 使用後レビュー

サイズが大きく、重量も重たいですが、値段的にはこの温度帯では最安値レベルかと思います。

自転車にとってはちょっとデカイですが、バイクなら全然いいですね。(もしライダーが見ていたら参考にどうぞ)

ちなみに周囲のチャリダー2名に使っている寝袋を聞いたところ、

とのことでした。

どちらも6万円を超える厳冬期用の寝袋。

ここから思うに、年越し宗谷および冬期の北海道で必要なシュラフは「快適温度-15度前後」になるでしょう。避けては通れない大きな出費になること間違いなし。でも寝袋こそ生命線なので、ケチっていいはずがありません。

そう、みんな覚悟を決めて買っているのです…(笑)

関連記事:自転車キャンプで使う「寝袋(シュラフ)」の選び方【夏/冬/通年】

シュラフカバー:モンベル ブリーズ ドライテック スリーピングバッグカバー ワイド

モンベルの防水シュラフカバーです。

冬にキャンプしたことある方なら分かると思いますが、結露してびちょびちょに濡れるのを防ぐためです。濡れるとダウンの嵩が減るため、保温性が急激に落ちます。冬場は必須のアイテムです。

とにかく1度濡れると乾かないので、水から守ります。

マット:モンベル エクセロフトエアパッド180 + 空気入れ(20L)

厳冬期用にマットも新調しました。保温材の入ったエアーマット「エクセロフト」です。

今まではサーマレストの銀マット「Zライトソル」を使っていたのですが、こいつのR値は2程度。もうアルミも剥がれているので、実質1.5くらいじゃないかと思います。

調べてみると、冬期に必要なR値は“5”が目安だそう。

R値が足りないと底冷えして寝れません。いくら寝袋が良くても関係なしです。結局背中側のダウンはつぶれてしまうからですね。空気の層が断熱になるわけですが、ダウンが膨らまず冷えを感じてしまいます。

マットの性能に不足を感じたので買い直しました。エアーを注入する空気入れも必要です。

バーナー:イワタニプリムス 153ウルトラバーナー + ウルトラガス(IP250U)

OD缶に対応したガスバーナー+ウルトラガス(U)も買いました。店長のオススメです。

今まではCB缶タイプのバーナーだったのですが、流石に冬の北海道ではパワーガスを使っても使いものにならないと思ったので、購入を余儀なくされた感じです。

OD缶の方が寒さに強く、厳しい環境下でも火力が落ちずに使えます。

ただ「OD缶を使うバーナーなら何でもいいか?」というと、そうじゃないみたいです。

例えばSOTOのアミカスというのがあります。安いです。

でも「これってどうですか?」と聞いたら「ダメ」と言われました…(笑)

厳冬期に使うならレギュレーター付きか、無くても高火力ならOKとのこと。

→アミカスは元々火力が弱いので、冷えてドロップダウンした時に使い物にならないそう。

P153なら「3,600cal/」というパワー?があるので、パワーガス(IP250U)と組み合わせればイイよと言われました。店長もかれこれ10年以上このバーナーを使っているみたいなので、信頼で買った感じです。

ただ、バーナーの質に関係なく厳冬期では点火装置は「着火しなくなる」と言われました。実際、商品説明にも書いてあります。特にプリムスは弱いとのこと。

圧電点火装置は高所や低温ではうまく機能しないことがあります。実際の山行やキャンプでは必ず予備のマッチやライター(電子着火式でないもの)を携行してください。

というわけで、どんなバーナーでもライターやマッチは必須だそうです。

ただライターにも2種類あります。電子式ライターだと結局バーナーと一緒で着火しなくなるので、火花を飛ばすタイプの方にしましょう。

調べてみたところ、登山で使うには「BIC」のライターがおすすめとの記事が多数出てきました。軽さ、燃料の質、極地での耐久性などで優秀だそう。

コンビニで買えます。近くのファミマにも、セブンにもありました。150円くらい。

クッカー:イワタニプリムス イージークックNS・ソロセットM

昔から使っているクッカーですね。ここにOD缶とバーナーをスタッキングします。

今回の年越し宗谷では、豪華な料理は作りません。作れません。基本お湯で出来る食べ物か、セイコーマートで買うかです。クッカーはこれのみにして、荷物を減らします。

水筒:モンベル アルパイン サーモボトル 0.5L

走行中に温かいものを飲むために、モンベルの厳冬期用の水筒を買いました。

性能で言うと「スタンレー」というメーカーの方が群を抜いて高いらしいですが、大きく荷物になるのが難点。持ち運びしやすいアルパインサーモボトルにしました。旅中は基本中を洗えないので白湯しか入れません。

金額と性能的にベストバイ保温ボトルだと思ってる、モンベル アルパインサーモボトルがアップグレードしたので新旧比較。

上下ゴムを削り軽くなって、他社を寄せ付けぬ最強ボトルへ。

期待のチタンverは軽いですが、保温力は低め、といっても他社比のチタンボトル内では最強の軽さと保温力と金額。 pic.twitter.com/ksvGyCQw3F— ぜつえん (@zetuenonly) September 2, 2023

いつも参考にしているぜつえんさんも推しだったので、水筒はモンベルのアルパインサーモボトルで良いみたいです。

ペグハンマー:CARBABY ペグハンマー ステンレス製(Amazonで買ったやつ)

ペグハンマーは以前Amazonで買ったコイツを持ってきます。MSRのパクリです。

結構軽いし打ち込みやすいので気に入っています。普段の自転車旅ならプラハンマーを持っていくのですが、多分折れると思いこっちにしました。

ヘッドライト:ブラックダイヤモンド リボルト350

自分はランタンしか持っていなかったので、ヘッドライトも買い足しました。

今回の年越し宗谷では、テント内でくつろぐ…というシーンはほとんどありません。基本寝るだけ。

なので、ランタンは持っていきません。ヘッドライトのみです。

その他:ミニほうき&ちりとり

ダイソーでミニほうき&チリトリを購入。

用途は下記の通り。

なお、寝る時に靴は「テント内にしまった上でビニール袋をかける」と言われました。

テント内の湿気が靴内へ入り込み、結露し、凍るのを防ぐためです。

また登山の場合、靴が湿っている時は寝袋の中で抱きかかえて寝ることもあるそう。それしか乾かす方法がないからです。

年越し宗谷の場合だと、街に行けばコインランドリーがあります。靴乾燥機があります。走行中は時間があったら乾燥機にかけることを意識。足の濡れは致命的です。

その他:モンベル コンパクトスノーショベル

雪の上にテントを設営する際、整地するために使うショベルです。

そのままテントを建ててはいけないそうで、まずは積もった雪をどけ、足で踏み固め、ようやくテントを設営…という手順。ちなみにペグが打てない場合はガイロープの先に木などを括り付け、雪の中へ埋めることで固定するようです。

ショベルは先輩が携帯してくれるので、自分は持っていきません。1パーティに1つでOKとのこと。

達成後コメント:ショベルは絶対に持って来い!!!!

チャリダー諸君!もう一つ絶対に必要なアイテムが「スノーショベル」だ!

1パーティに1つ必ず持ってこい!!!ショベルが無いとテント張れないからな!!

↑例えばこれ。野宿地ですが、足首が埋まるくらいの積雪があります。

この上に直接テントを立てると体温と重みでへこんでしまうので、まずは整地を行うのです。そこで必要不可欠なのがショベル。雪を掘ってどかします。

宗谷の会場でも、ショベルが必須です。持ってきていない人が多く、数が足りていませんでした。

「テントを張りたい」と思ったら、まずショベルで凸凹をなくします。

そしてポンポン叩いて地面を固め、ようやくテントが張れます。ショベルが無いとこの作業を行えず、張ることが出来ません。

口酸っぱく言いますが、だからショベルが必須なんです。持ってきて!!!!

結構「年越し宗谷当日の一泊」で初めての雪中キャンプを経験する方も多いようで、だからこそ装備不足が目立ったり、アンカーを取る方法などの勝手が分かっていなくて困っている方が多かった印象です。

なので、できれば当日より前にも雪中キャンプを経験するのがオススメですね。当日、宗谷のあの環境ではゆっくり考えたり、試行錯誤を行う時間はありません。

また、スノーペグもあるとラクチンです。

ペグが打てない積雪箇所で使えます。

相方の先輩が何本も持ってきており、周囲のチャリダーに貸してアンカーにしていました。

ノーマルのVペグしかないと、固定しにくく困るシーンがしばしばあります。

かかった費用:約30万円

定価で計算すると約37万円。

実際はクーポンがあったり、安く買えたりしたのもあるので…それでも30万くらいの費用が発生しました。

相方の先輩は過去に積雪期の北海道を走ったことがありましたが、装備の買い替えがあり、結局20万円は優に超えたと思います。

先輩は結構装備に抜かりが無くて、グローブ1.5万、エアーマット4万、ハードシェル上下で7万、シュラフ4.5万…とまあデカイ出費を数えるだけでもやっぱり20万は超えてますね(笑)

というわけで、年越し宗谷はめっちゃ金掛かります。

多分この金額は僕だけじゃなくて、みんな2-30万掛かっていると思います。

装備を見た感じそうでした。

本気で行こうとしているなら、それなりに金銭面での覚悟が必要になります。

だから、最初にお金のことを考えた方がいいのです。やるか、やらないか。

余談:ワークマン装備で節約するのをやめた話

私は最初、ワークマンで出来るだけ安く装備を揃えようと考えていました。

衣類をワークマンにするだけでも、5万円以上の節約になるからです。

でも装備を見ていただいた通り、結局モンベルメインで揃えた結果になりました。

その理由はいたって単純で「不安だから」です。

自分はこれまで「ウェア」の性能をしっかり考えたことがありませんでした。

例えばハードシェル(ジャンバー)一つとっても、ワークマンなら10分の1の価格で購入できます。

「レインウェアなら風も防げる“だろう”し、ある程度透湿性もある“だろう”し、これで十分なんじゃない?もちろんメーカー品に比べて性能は劣るだろうけど、まあ耐えられればいいかな。」と考えていました。

一番怖いのは「ダメだった時」です。北海道では装備が簡単に手に入りません。不安です。

だから恥を承知で、色々なアウトドアショップで聞きました。「ワークマンの装備でぶっちゃけ耐えれますか?」と。

返事は小林店長も、その他の店員さんも同じでして、「わからんけど、辞めといた方が無難」という回答でした。登山メーカーのように実際の環境下で実地テストをしたわけでもないだろうしと。

確かに一般人からの評判はいいかもしれないけど、あくまでもそれは「一般的な使い方をすれば」の話。極地で使う想定じゃないわけです。普通のキャンプや、普段着として使うにはOK。

でも特に自転車の場合、バイクなどと違って「寒さを防げればOK」ではなくて「蒸れない透湿性」や「ストレッチ性」も求められます。つまり一流の性能が必要。

完璧なアウトドア用品ではないワークマンと、その他一流メーカーで比べる時点でおかしいと気づき、結局は安心を買うためにモンベルで揃えた結果になりました。

多分これって、お客様が自転車整備士である私に対して…

- Amazonで買った5万円のロードバイクで日本一周できますか?

- Amazonで買った3000円のパニアバッグで日本一周できますか?壊れませんか?ちゃんと防水してくれますか?

と聞かれているのと似ていると思うのです。

だって、もし聞かれたら同じように「わからんけど、辞めといた方が無難」と答えるでしょう。だって分からないから。信頼できないから。

この「分からない」というのは、潜在的な不安から来るものです。聞いたこともないメーカーの自転車、パニアバッグ…果たして耐えられるのか?

満足な性能はないだろうとは察しがついていて、「日本一周できるか?(最後まで耐えられるか)」という可能性の話を考えた時の「分からない」です。

実際にそれらを使ったことはないけれど、価格から考えてぶっ壊れる可能性も十分に考えられる。どちらかというと、失敗する未来の方が想像しやすいです。でも何とか成功する可能性も残っているだろうから「分からない」。

これが、例えば「アラヤのランドナーで日本一周、パニアバッグはオルトリーブ…どうですか?」と聞かれれば「出来る」と自信を持って答えられます。一定の信頼性が担保されているし、実績もあるからです。

たとえレビューが良くても、3000円のパニアバッグは買わないでしょ?2万でもオルトリーブ買うでしょ?

そういえば、自分は高校生の時に「-15度対応」の化繊寝袋を4000円で買って、無事凍え死にました。だから今はもう、高くても(というかそれが相場価格)一流メーカーの寝袋を買うのです。

↑例えばこれ。適当にAmazonから引っ張ってきました。約4000円で-15度まで対応!?レビューもめっちゃいい!コスパ最強じゃん!!!

…でもちゃんとしたキャンパーは買わないと思います。安物買いの銭失いになると分かり切っているから。

おそらく、アウトドアショップの店員さんに言われた「分からないけど、やめたほうがいい」の意味はこれと一緒だと思いました。

逆の立場で考えるとすごくわかりやすく、「ワークマンではダメだ」と察しました。準備だけでめちゃくちゃ金が掛かるので節約したいとこですが、やはり一流品が必要。そんな環境なのです。

年越し宗谷岬へのルート

今回私たちのルート(計画)は下記の通りでした。

フェリー乗り場への行き来は送迎してもらいます。スパイクタイヤで積雪のないオンロードを走ると滑りやすいことと、ピンが傷んで抜けるのを防止するためです。

フェリーについて

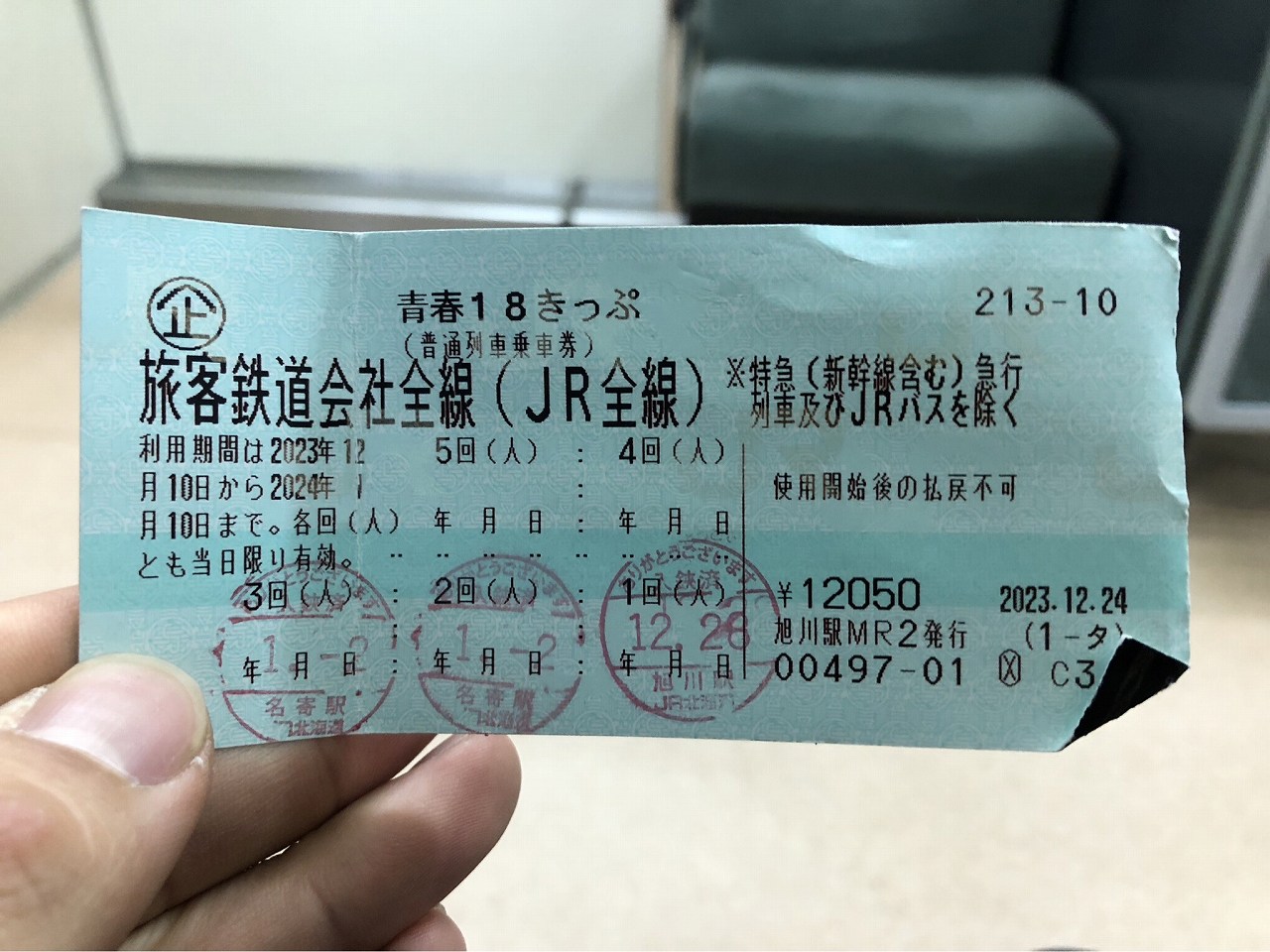

太平洋フェリーは輪行袋を使用します。

自転車が手荷物扱いになり、無料になるからです。裸のまま甲板に載せると料金が発生します。

係の方が船内の空いた場所に置くよう指示してくれました。

「キャリアが付いたままの自転車を輪行袋にいれるの、面倒じゃない?」と思うかもですが、オーストリッチの超速FIVEを使えば非常に楽でした。

泥よけやキャリアが付いた自転車もすっぽり入ります。前輪を外すだけ。

輪行について

またフェリーだけでなく、JRでの電車輪行でも使えます。

※サイズが大きいので最大限の配慮は必要です。

デメリットはサイズが大きく、そして重たいこと。600gもあります。

でもキャリア搭載車にとって「キャリアを外さずに輪行できる」のは、デメリットを上回るメリットかなと思います。同じような装備で臨む方は参考にどうぞ。

年始の稚内駅からの輪行状況

年越し宗谷を終えたチャリダーは、一斉に稚内駅へと向かいます。

自走で帰る人はわずかで、基本的には皆さん輪行で千歳空港等へ移動するからです。

- 「年始の混みあう時期に輪行できるかどうか?」

- 「車両数が少ない電車に、複数台の輪行が重なったらどうしよう?」

と不安になるかもですが、どうやら問題なく乗れていたようです。

そもそも本数が全然ないのでどうしても車両は被ります。多分、1月1日の特急に乗った自転車は7台くらいいたんじゃないかな?大学生のグループがいたので。

それでも乗れずにホームに帰ってきた人はいなかったので、乗れたのだと思います。

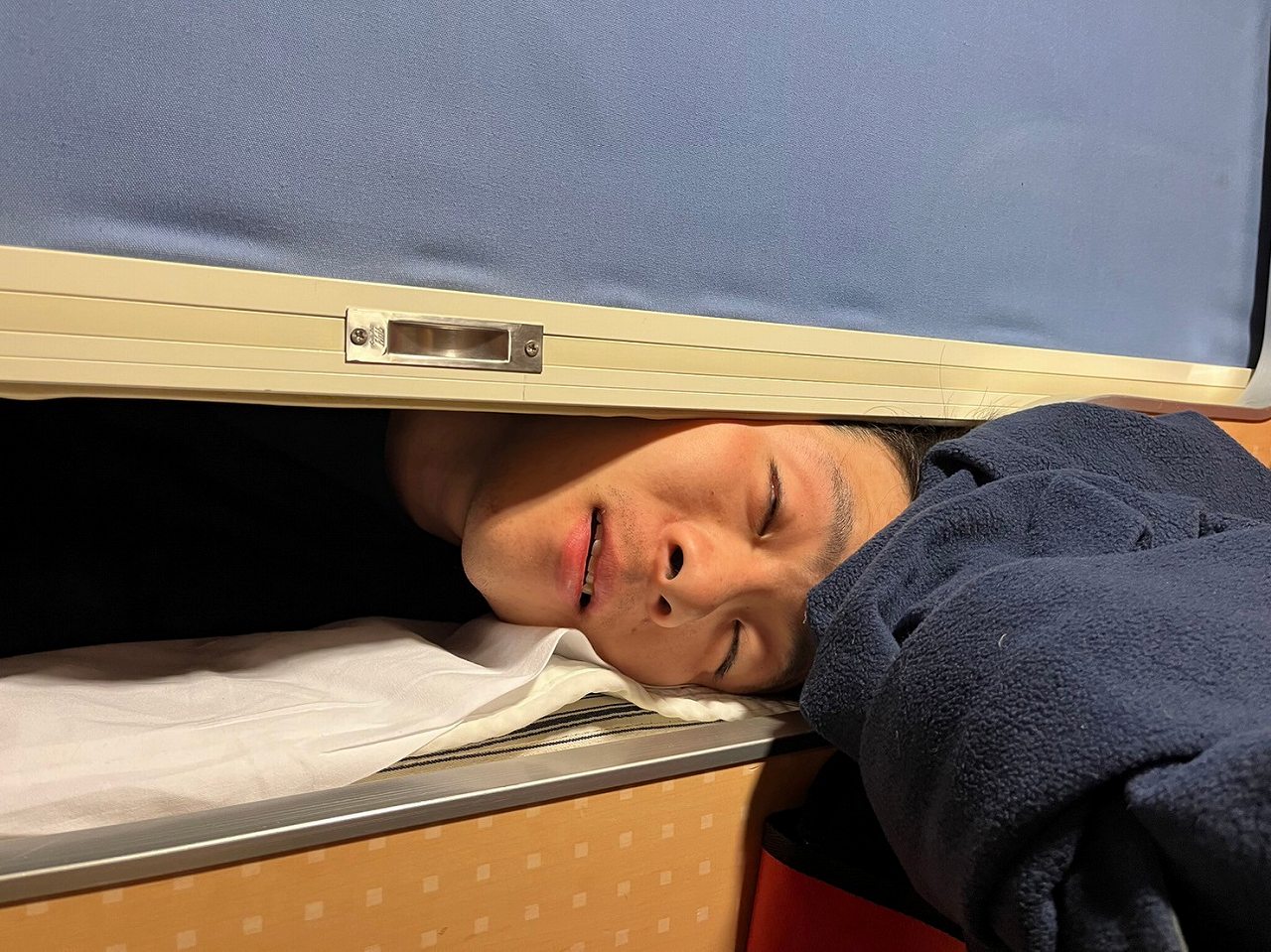

私たちは1日は稚内のドーミーイン(ホテル)で一泊し、2日の始発から普通列車に乗りました。青春18きっぷを使って鈍行で苫小牧へ。

乗り継ぎの待機時間含めて13時間くらいかかりますが、一人約2500円で苫小牧まで戻れます。

この1月2日の早朝、始発の普通列車の輪行状況ですが、5台の自転車が重なりました。ワンマン電車にです。

私たちは毎回、車掌さんに「自転車はどこに置いたら邪魔にならないか?」と聞いていました。

そこで案内されたのがココです。普段はチェーンが掛かっていますが、外したスペースを使わせてもらえました。

ここに3台入り、残り2台は列車の空きスペースへ置きました。

輪行が重なるとどう考えても邪魔です。

できるだけ邪魔にならず配置できるよう、一緒に乗り込んだチャリダーには声をかけ、配置場所を決めました。

結局帰り道はずっと一緒なので、コミュニケーションは取っておいた方がいいです。協力プレイです。乗り継ぎのたびに「どこに置くか問題」が発生しますからね。

個々が協力せず別々の動きをすると、自転車がすごく邪魔になってしまうと思うので。

ちなみに電車にはトイレもゴミ箱もある

ちなみに、北海道の電車には基本トイレとゴミ箱がありました。

乗車時間が長いからでしょうか。

稚内から出るワンマン電車にもありましたから、漏れそうでも我慢しなくていいのはありがたいです。乗り換えまで3時間とかありますからね。

年越し宗谷当日-元日の流れ

年越し宗谷当日-元日の流れはザックリ下記の通りです。

意外と調べても情報が出てこないので、自分も行くまでよく分かりませんでした。

12月30日の寝床

大晦日前日の12月30日は各々の場所で夜を明かします。

私たちは稚内駅からすぐの場所で野宿をしていました。防波堤ドームは野宿禁止の張り紙があるので注意をしてください。

以前は大量のテントがあったようですが、禁止の認知が広まってか、この日は5張りくらいしかありませんでした。

ライダーハウス「みどり湯」には、多くのライダーが集まっていたようです。

聞いた感じ、チャリダーはテント泊(野宿)が多かった印象です。駅前のホテルにも多くのバイクが止まっており、そこへ宿泊した方もいるのではないでしょうか。

稚内で便利な施設

なお、稚内に早くつく分には問題なしです。

ゆっくり過ごせる場所があります。

例えば稚内駅(道の駅わっかない)の休憩所では、充電可能でWi-Fiも利用できます。

併設のセイコーマートもありますし、室内も温かく、時間をつぶすにはもってこいです。

また稚内駅から少し南にある「ヤムワッカナイ温泉」も最高です。

大人680円で温泉に入れるうえ、休憩スペースにはWi-Fiがあり、充電も可能です。人をダメにするソファもおいてありますから、仮眠もできちゃいます。

12月31日の流れ、ポイント

12月31当日は、宗谷岬に向けて走り出します。

到着する時間は早ければ早いほどテント場に余裕があります。設営も焦らず済みます。

なお、稚内市街地から宗谷岬は約30㎞…ですが、非常に風が強いです。

いつものペースでは走れませんので注意をしてください。途中のご飯休憩を含めて3時間くらいみておくと余裕があります。

唯一の休憩場所

ちなみに、途中で休憩できるのは「セイコーマート とみいそ店」のみです。

稚内から約20㎞地点、宗谷まで残り10㎞のところにあります。嫌でもここまで大きな休憩は取れないでしょう。

このセコマは大晦日、確か15時までの営業でした。注意してください。(そもそも閉店後に通り過ぎるようじゃ遅すぎますけど)

また、年越し宗谷勢が寄る関係で飲食類の在庫は期待できません。

なるべく稚内市内で買っておきましょう。水は宗谷岬のトイレで汲めますし、自販機でも買えます。

12時到着が目安

午前中に到着できれば安心かなと。

私たちが到着した14時時点で空きスペースは少なかったです。なので、12時到着を目安に走り始めるといいと思います。

遅くても15時には到着を

15時を過ぎるといよいよ張る場所が少なくなっていました。

ギリギリ空いているスペースを見つけて張るって感じです。もたついていると日も落ちてきます。

当日朝、稚内駅周辺にいる時に「まだ行くのは早いか~」なんて思うかもしれませんが、行って大丈夫です。

8時でも9時でも、出発しちゃってください。

16時を過ぎると「遅刻」な印象

16時以降は「遅刻」みたいな感じでした。

別に門限はないんですけど、「おぉ、まだ来るか…!!」的な印象を持ちました。

来たチャリダーを放ってはおけないので、近くにいるチャリダー同士で手伝い設営します。

結局17時くらいに来たのが一番最後でした。

ちなみに、青い建物の売店は16時まで営業していました。

宗谷岬到着後もゆっくりはできない

「自分のテントを立てたら、中に入ってゆっくりしてよー!」なんて思ってましたが、まあできないです。

もちろん周りをガン無視すればできるのですが、あなた自身も誰かの手助けを受けるハズで、必ず「他の人を手助けしよう」と思う気持ちが芽生えるからです。

私たちも自分のテントを立てた後、確か18時前まで他人のテント設営をひたすら手伝っていました。

23:30くらいまで各々過ごす

全体の設営が終わったら、あとは年越しまで自由時間です。

その雰囲気は札幌TVのYouTube動画を見ると分かりやすいかなと思います。

各々ご飯を作って食べたりするのですが、あまり凝った料理は作れないのでご注意ください。(そんな余裕はない…!)

カップ麺を食べる方が多かったです。

私は風邪をひいていたこともあり、テント内で過ごしていました。

元気な方はずーっと外にいたようですが、なにせ-10度近い気温(+風速)なので寒いことは言うまでもありません。(笑)

23時30分くらいからテントの外へ

年越し直前になると、みんな自然とテントから出てきます。だいたい23:30くらい。

そして23:50になってくると、モニュメントの前にも人だかりができます。

年越しの瞬間

年越しの瞬間は有志の方が花火をあげてくれて、それが合図です。ハッピーニューイヤー。

おそらく誰もが人生で一番過酷な年越しを迎えます。

その後は写真撮影。

全体で写真を撮った後、私たちは自転車組だけで撮影しました。自転車で来たのは(きっちり数えられませんが)多分25人くらいだと思います。

寒いためか、モニュメントの撮影待ちの列は短かったです。

夜の年越しを終えたら、もう大きなイベントはないのでテントに帰って寝ても大丈夫です。あまり夜更かしすると、めっちゃ寝不足になります。翌朝強制的に起こされるからです。(恐怖の音楽)

宗谷神社で初詣

撮影が終わったら、私たちは向かいにある宗谷岬神社に初詣へ行きました。

賽銭があるのでお金を持っていくように。ちょっとしたモノ(お米)が貰えました。睡眠を優先するなら省いてもいいと思います。

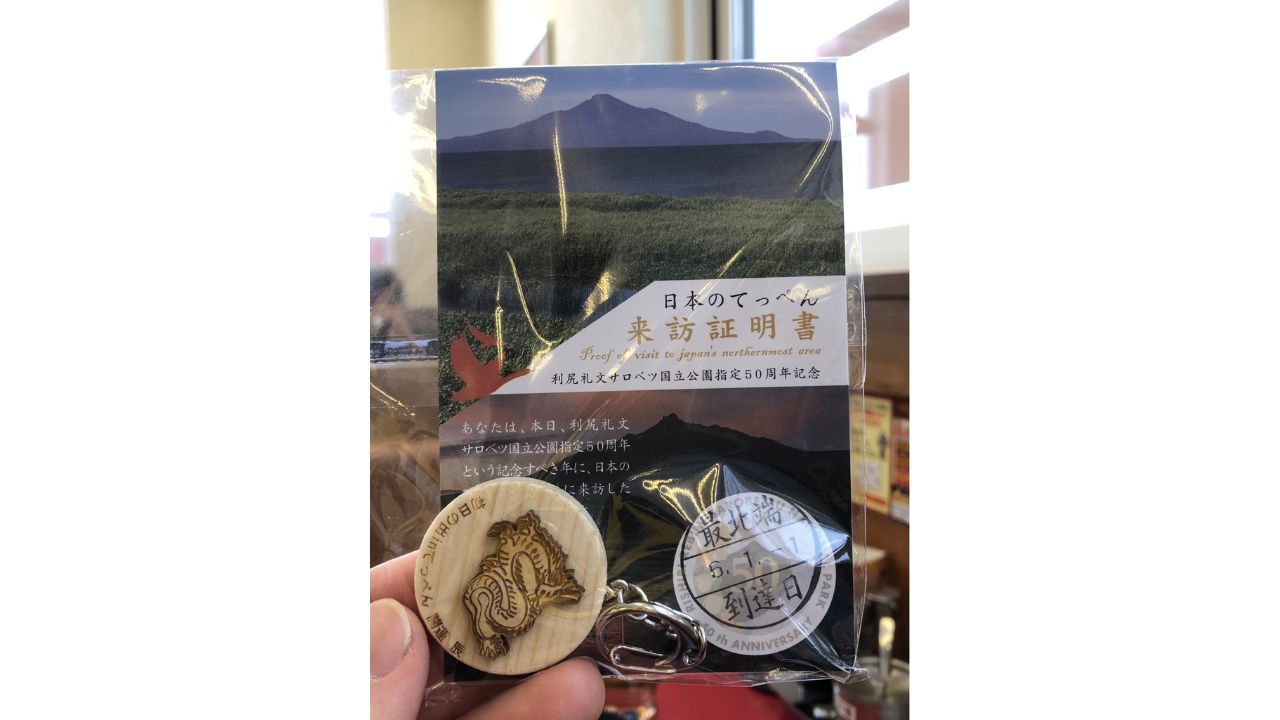

1月1日の流れ、ポイント

4時台に爆音で起床

4時30分くらいだったかな?眠くて正確には覚えていませんが、宗谷岬の歌みたいなのがスピーカーから爆音で流れて全員強制的に起こされました。アラームなんて不要です(笑)

朝のスケジュール

元旦は「稚内市」のイベントになりまして、スケジュールは下記の通り。

初日の出を見たいなら高台へついて行けばよいのですが、多分、チャリダーで見に行った人は少ないんじゃないかな?

10時台の特急に乗る予定の方も多く、キーホルダーを貰った人から撤収作業を行っていました。

ちなみに僕は市長のあいさつが終わった後にテントから出て、列の最後尾に並びましたが、ラスト100人くらいのところでキーホルダーを貰えました。

ずっと前から先頭で待ってた先輩は「寒くて凍傷なるかと思ったわ。最後尾でも貰えたなら効率ええな」っていってました。(笑)

9時には出発

私たちが出発をしたのは9時頃でしたが、↑ご覧の通りテントはほぼ片付いています。

みんな帰るのめっちゃ早い!

朝ごはんはゆっくり食べてる余裕が無いので、簡単に食べれるものを用意しておきましょう。(凍らないものを!)

また帰り道で飲む用の白湯は夜のうち作り、水筒へ入れておくといいです。

余談:1月1日は稚内の飲食店がほとんどやってない

「最後になんか北海道らしいものでも食べるかー!」と思ったのですが、元日はどこもやってませんでした。まあ当たり前ですけど(笑)

マクドナルド、すき屋…そして山岡家はやってました。私たちは山岡家を選択したのですが、温かくて美味しかったです。

これにて年越し宗谷は終了です。

あとは家に帰ってゆっくり正月を過ごしたい…ところですが、ギアの手入れや洗濯、自転車の整備などやることは満載です。(笑)

冬の北海道、野宿場所探しが難しい

最後に、「冬の北海道は野宿地探しが非常に難しかった件」を話して終わろうと思います。

おそらく自走で宗谷岬を目指すチャリダーは、どこかで野宿を余儀なくされると思います。

自分自身は日本一周の経験もあることから、野宿地探しは得意な方です。ちなみに一緒に行った相方も日本一周経験者。

でも、冬の北海道は中々野宿する場所が見つからず困りました。

理由は下記の通り。

↑雪で埋もれた公園

色々考えましたが、結局道の駅くらいしかないと思います。冬季にやっているキャンプ場も、ルート上の良い場所にはありませんでした。

ただ道の駅も場所を選びます。

コンビニや温泉等が併設されている道の駅は人通りが激しくて立てる場所がないので、注意が必要ですね。

ちなみに「道の駅わっかない」は野宿できる感じはないです。

近くにある公園も積雪が腰の高さくらいまであり、そもそも中に入れないほどでした。

Googleマップの航空写真を見て判断した「寝れそうな場所」は全く当てになりません。そこにたどり着けないから。本来の地形が分からないほど、雪で埋もれているから。

普段の野宿地探しスキルが通用せず、中々厳しかったです。

さいごに

自分が年越し宗谷岬をするにあたって、知りたかった情報を全てまとめました。

ただどれだけ「この装備があれば安心ですよ!」と言ったところで、おそらく実際にその環境で使うまでは不安だと思います。

本記事を読んでも絶対に「不安」から来る疑問点は出てくると思います。

何か質問あれば答えますので、Twitter(X)にでもご連絡ください。

-10度、-20度…という環境は、本州にいる私たちからは中々想像もつかない温度です。(ちなみに、イオンのアイスの冷凍庫が-20度設定でした)

「どれほど寒いのだろう?やばいかな?」なんて思ってましたが、経験して感じたのは「正しい装備を揃えていれば大丈夫」ということです。

自分は愛知県に住んでいますが、正しい装備で挑んだ北海道より、風がツーツーに通る適当な服で過ごす名古屋の冬の方がよっぽど寒いと感じます。

全く意味分からないと思うんですけど、本当にそうなんです。

だからこそ装備はしっかり揃えるべき。そうじゃないと楽しめないから。

めっちゃ金は掛かりましたが、普通は経験しないであろう雪道の走行もできたし、何より「年越しを宗谷岬で迎える」という人生の思い出をゲットできたので満足しています。

そこで出会えた仲間にも感謝です。

というわけで、本記事が年越し宗谷に挑むチャリダーの参考になればと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。

走行後コメント:リムブレーキ車について

「リムブレーキで雪道を走るとリムが凍ってブレーキが効かなくなるかも」と書きましたが、Vブレーキで挑んだ相方は問題なく走れました。

おそらくこれは、北海道は雪質がサラサラ(湿気が少ない)だからだと思います。

雪が付着してもフーッと吹けば飛んでいきますし、気温が低いので溶けません。

だからリムに氷が付着せず、走れたのだと思います。

以前長野の雪道をVブレーキで走った方に話を聞いたところ、「雪が詰まったしブレーキも効かなくなった」と言っていたので、結構雪質が関係しているのでしょうね。

なので、最悪リムブレーキ車しか持ってない場合でも大丈夫ではと思います。